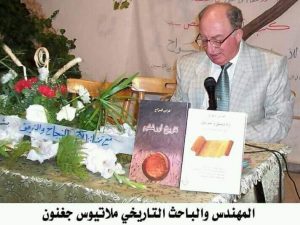

“ملاتيوس جفنون” أهم من قرأ اليونانية القديمة وعلم “الابيغرافيا” في سوريا

“ملاتيوس جفنون” أهم من قرأ اليونانية القديمة وعلم “الابيغرافيا” في سوريا

ريم رضا الشعار مع نصر فليحان.

احب الإضاءة على القامات السورية الشاهقة.

إليكم قامة سورية شامخة شموخ السنديان

“ملاتيوس جفنون” أهم من قرأ اليونانية القديمة وعلم “الابيغرافيا” في سوريا

هو أحد السوريين القلائل العاملين في حقل “الإبيغرافيا” (علم الكتابات القديمة)، وقد نُشِرَت العديد من قراءاته في المجلات التخصصية.

يهتم ويبحث ويحاضر، منذ العام 1968، في المواضيع الفكرية، الفنية والأثرية المتصلة بالتاريخ السوري القديم على الأخص النقوش الكتابية الأثرية بـ “الآرامية”، “التدمرية” و”النبطية” و”عربيات الجنوب” في “اليمن” القديم إضافة “اليونانية” القديمة و”السريانية” القديمة على الآثار ويقوم بقراءة وترجمة النصوص المكتشفة حديثاً وغير المقروءة أو المنشورة سابقاً باليونانية

المهندس “ملاتيوس جبرائيل جغنون” من مواليد مدينة اللاذقية عام (1943)، يحمل بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب.

شغل عدة وظائف في الدولة كان أولها مديراً للشؤون الفنية في بلدية “جبلة”، وآخرها مديراً لتخطيط مشروع خط غاز “عمر – تشرين” بطول. ويعمل حالياً كمهندس خبرة متعاقد مع جهات خاصة

يقول السيد ملاتيوس عن سبب اختيار هذا النوع من العلم “الإبيغرافيا” (علم قراءة النقوش الكتابية :

«”الإبيغرافيا” علم يندر متعاطوه جداً على ساحة علماء الآثار السوريين والعرب، والرغبة وُلِدَت لدي قبل أن يُوْلَدَ السبب، بمعنى أنها بدأت كهواية ثم اكتشفت فيما بعد ما يبررها.

فأول ما تَبَدَّتْ بواكير إرهاصاتها عندي حين كنت أقف أمام أعمدة مدينة “تدمر” العظيمة، وأنا المهندس الشاب الذي لم ينقضي على تخرجي إلاّ سنتين أو ثلاث آنذاك، بمواجهة العشرات من النقوش الكتابية “التدمرية” الآرامية و”اليونانية” لغة العصور الكلاسيكية كان ينتابني شعور غامض وكأن أَحَدهُم يهمس في أُذُنَيَّ قائلاً: “انظر، هذه رسائل تركها لك أسلافك، ولا بد وأنها تقول أشياء تَهُمُّكَ معرِفَتُها. أليس من العار ألاّ تعرف ما تقول؟ بل أليس معيباً أن تلجأ إلى الأجنبي الذي لاتنتمي هذه الرسائل إليه وليست من أسلافه لكي يقرأها لك؟” وكان ذلك تحدياً كبيراً بالنسبة لي لأنني لم أكن أُتْقِنُ من اللغات إلاّ “الإنكليزية” والقليل من “الفرنسية” التي لا تفيدني بشكل مباشر.

وبقي التحدي بين واقعي المتواضع وطموحي الذي لم أكن أعرف السبيل لتلبيته. فما من كلية أو معهد أوعالم بهذه الكتابات يمكنني اللجوء إليه!!!

«لم أمتلك شيئاً من أدوات المباشرة بتعلم “التدمرية”، فما مِن مُعَلِّمْ، لأنها لغة منقرضة لم تعد حية على ألسن الناس، فالذين يتعاطون “التدمرية” في سورية آنذاك كانوا ثلاثة فقط، وَهُمْ المرحوم الأستاذ “نسيب صليبي” والمرحوم الدكتور “عدنان البني” مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف من “حمص” ثم الأستاذ “خالد أسعد” مدير آثار ومتاحف “تدمر” آنذاك.

وبمحض الصدفة، وَقَعْتُ ذات يوم من سنة (1973)، على كُتَيَّبٍ صغير قديم من سلسلة كانت تصدرها المديرية العامة للآثار والمتاحف بالفرنسية وتعني “جرد النقوش الكتابية التدمرية” وكان يحتوي على مجموعة من النقوش “التدمرية” وقراءتها وترجمتها إلى الفرنسية على يد علماء “إبيغرافيا” من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم. وتابعت الطريق حتى أنني اضطررت لتعلم “السريانية” بما يسمح لي النفاذ إلى “التدمرية” كونهما من العائلة اللغوية “الآرامية”. وكان كل ذلك بدون مُعَلِّم لأنه، ما من معلم.

أما التحدي الأكبر فكان بتعلم “اليونانية” لهجة العالم الكلاسيكي التي كان لي شرف قراءة العدد الكبير من نقوشها المكتشفة حديثاً، والتي تختلف اختلافاً كبيراً عن “يونانية” اليوم المعاصرة، ولكن ما سَهَّل الأمور علي هو لجوئي أخيراً إلى “الإنجيل المقدس” باليونانية وكتاب آخر لتعلم يونانية الإنجيل “يونانية العالم القديم” أو اللغة “العامة” غير المحكية اليوم، وبالمثابرة والعناد تمكنت من بلوغ ما صبوت إليه وما وصلت إليه اليوم».

«أما عن الصعوبات التي أصادفها حين أتعاطى مع النقوش الكتابية القديمة فبديهي أن الكتابات التي تُكتـَشَف، سواءٌ أكانت منقوشة على الحجر أم مرصوفة بالفسيفساء، غالباً ما يكون قد أصابها التشويه أو التلف أو فقدان بعض أجزائها كثيراً أو قليلاً، الأمر الذي يعقد مهمة عالم “الإبيغرافيا” في قراءتها، ومن جهة أخرى فإن الأخطاء اللغوية من نحوية وإملائية هي أمر شائع ومعروف في الكتابات اليونانية الأثرية السورية، بالإضافة لعدم وجود فراغات بين الكلمات».

مشاريع عدة يرغب “ملاتيوس” بالقيام منها وعنها يقول:

«جمع النقوش الكتابية الأثرية التي قمت حتى الآن بقراءتها في مُؤَلَّفٍ واحد ونشره على نفقة جهة علمية معتمدة تتبناه، وأُفَضِّلُ أن تكون هذه الجهة سوريَّةً. ثم تجميع ما استجد بعده ومتابعة نشره أيضاً بالتتابع. فذلك جزء مهمل أو يكاد من ثروتنا الثقافية أطمح أن يصل إلى أيدي مثقفينا، فنحن أولى من الأجنبي بحق القراءة والطبع والنشر».

ويتابع: وهنا أتمنى أن أحظى يوماً ما، إذا ما اكْتُشِفَتْ وثائق تاريخية هامة منقوشة بإحدى اللغات التي أعمل عليها، بشرف قراءتها قبل أن يقوم علماء الإبيغرافيا من غير السوريين بذلك. وأرجو أن لا يطول الوقت قبل أن يتم مثل هذا الاكتشاف الذي أطمح إلى وضع اسمي على قراءته وترجمته».

الجدير ذكره أن المهندس “ملاتيوس جغنون” مُنِحَ عضوية الشرف في جمعيات أصدقاء دمشق، عاديّات “اللاذقية” وعاديّات “جبلة”، عضو مؤسس في عاديّات “حمص” وهو عضو لجنة التراث المسيحي السوري في مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي مقره ببيروت.

وعضو مجلس إدارة وعضو هيئة تحرير جريدة ” حمص ”

أوفدته جمعية العاديّات- فرعا جبلة وحمص – في أيار من العام 2002 إلى برشلونة للمشاركة في الأسبوع الثقافي السوري ببلدية برشلونة بالتعاون مع السفارة السورية والنادي السوري هناك.

من أعماله: سورية في آثينا والرومتين – آثارنا عندهم وآثارهم عندنا – سورية موطن الحضارات – عربيات الجنوب – هكذا كانت تدمر الكبرى- الكتابات اليونانية والآرامية في تدمر- حييت يا عاصي – أفاميا- حصن سليمان – تدمر تكرم مواطنيها – سلفادور دالي: الأخرق الخارق، وغيرها الكثير..