في الحاجة إلى ما (ينقصنا)

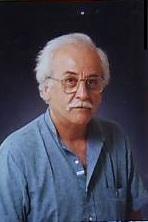

25 عاماً على غياب ميشال نبعة

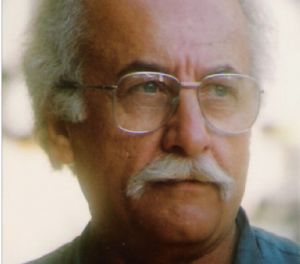

25 عاماً على غياب ميشال نبعة

في الحاجة إلى ما (ينقصنا)

نزار سلّوم

لا أدري، كم هي المرات التي حاولت فيها الكتابة عن ميشال نبعة، وفشلت فيها بعد مكابدة مع ذاكرة مدججة بكل كلمة قالها، وكل فكرة لوّح بها، وكل موشّح غنّاه غزلاً بـ (أكلة سوريّة عظيمة… من صحن الحمص إلى راس – نيفا)، وكل جلسة كان فيها متوضّعاً في المنتصف… منتصف الجماعة ومحورها… حتى يتوازن كيانها وتطمئن إلى رسوخها؟

وهذه المرة أيضاً فشلت، ولم أتمكن من إنتاج (النَصَ) الخاص بـ (الامبراطور) و(الرمح الأبيض) و(القامة الكريستاليّة)… وكل تلك الألقاب التي كانت تلاحقه، فيما كان يضربها على قفاها، كما أجلس مرة عمّته التي أشرفت على تربيته وحيدة بحكم كونه يتيماً… أجلس عمته في حضنه ونكّس رأسها نحو الأمام وضربها بكفه على قفاها ليقول لها: لقد كبرت!!

قد أنجح في يوم ما، في المستقبل وأنجز ذلك النص الذي في خيالي عن ميشال نبعة، ولكني لن أقف مكتوف الأيدي أمام (واجبي) باستحضار (ما ينقصنا) بعد ربع قرن من غيابه.

بلى، في ميشال نبعة، كما في ثلّة أخرى من (عشّاق النهضة)، نقع على الكثير من (ما ينقصنا) في هذا الحاضر الخَرب القاحل اليابس الركيك الغليظ الثقيل الدم.

في بعض (ما ينقصنا)، نجد ذلك التوليف الرائع لـ (الابداع) مع (الالتزام). توليف جعل منه (فرجة)… ولعله يدفعنا لتدريسه لأجيالنا كمثال حي عن معجزة توافق الابداع الحر مع الالتزام الصارم.

في بعض (ما ينقصنا) الآن، وهو كثير… سنجد الثقافة العميقة والقيم المجسدة والحداثة السلوكية والرؤية الصافية والثقة والايمان والفرح… الفرح الذي ينتابنا ونحن نكرر على أنفسنا كيف أننا نجونا عندما صعدنا إلى متن سفينة النهضة.

من الآن وحتى أضع ذلك النص الموعود… أستحضر سيرة ميشال نبعة وذكراه بعد هذا الغياب، وأعُيد بعض ما قيل فيه، لعل في استحضاره… نستحضر بعض (ما ينقصنا).

ملف

هذا الملف، هو كناية عن شهادات لكتاب وفنانين وسياسيين قيلت بـ (ميشال نبعة) بعد وفاته. شارك في هذه الشهادات، حسب ورود ترتيبها في الملف، كل من:

خليل الوزير، محمود غزالة، مردوك الشامي، لبيب ناصيف، طاهر مصطفى، أمين الباشا، نزيه خاطر، علي قانصو، جورج جاويش، ليلى عسيران، أنطوان كرباج، أنطوان ملتقى، رضا كبريت، الياس الرحباني، أسامة العارف، ريمون جبارة، سعاد نجار، بول شاوول، شكيب خوري، يعقوب الشدراوي، لطيفة ملتقى، جميل ملاعب، نضال الأشقر، يوسف كفروني، الياس حنا، غسان الشامي.

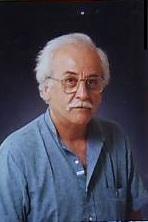

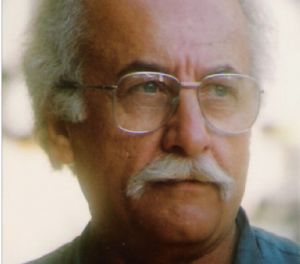

ميشال نبعة (1933 – 1996)

موجز سيرة شخصيّة

في المسرح

تميّز ميشال نبعة في المسرح، ممثلاً ومخرجاً، وهذه بعض أعماله قبل أن يغادر الخشبة أميراً في السبعينات بعد أن أحسّ أن المسرح لم يعد الفضاء الذي يمكن أن يحمل المعنى الذي شاء، وبعد أن لعب أدواراً مهمة في معظم المسرحيات خلال الستينات:

“مكبث – لشكسبير 1962 دور “بنكو.

“الذباب” لسارتر 1963 دور “إيجيس”.

“الإزميل” لأنطوان معلوف 1964 دور “زاد”.

“هاملت” لشكسبير 1964 دور “هاملت”.

“الملك يموت” ليونسكو 1965 دور “الحارس”.

“فاوست” لغوتيه 1966 دور “فيسكو”.

إعادة “هاملت” في مهرجان بعلبك 1967.

“الديكتاتور” لعصام محفوظ 1968 دور “سعدون”.

في بداية السبعينات مثّل مع الرحابنة في مسرحية: يعيش يعيش”.

وشارك رضا كبريت، كتابة وإخراج وتمثيل، مسرحية “الستارة” التي نالت الجائزة الأولى في مهرجان دمشق سنة 1973.

مـسـؤولـيـات حـزبـيـة

في الحزب تولى مسؤوليات قيادية كان فيها ممارساً بصدق وشفافية وتواضع ورقي، وبوعي صميمي لقضية الحزب وغايته، منها:

رئيس مجلس العمد لعدة مرات

عضو المجلس الأعلى

عميد الإذاعة والإعلام

عميد الثقافة والفنون الجميلة

مـهـام إعـلامـيـة وثقافية

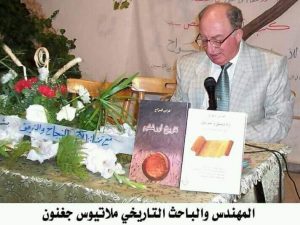

مدير عام دار فكر

مدير عام مجلة البناء

البهو الخارجي للمكتبة

تحّول الطابق الأرضي من منزله، نزولاً لرغبته وتحقيقاً لحلمه، الى مكتبة عامة لبلدة جون بعهدة بلديتها.

نصوص مهمّة:

يمكن الاطلاع على نصيّن رائدين لـ ميشال نبعة بالضغط على العنوان:

الذي رأى

العالم الثالث

شهادات وآراء

أيامه الأخيرة: ألمٌ وحزنٌ وكبرياء

خليل الوزير

عرفته قبل مرضه الخبيث دائم الحركة لا يهدأ. لم يكن يحب ركوب المصعد مهما علت الطوابق لأنه كان يشعر أن المصعد يؤخره فيصعد الدرج راكضاً، لا تهمه المظاهر الكاذبة لأن الإنسان ليس بمظهره الخارجي، بل بما في داخله، يكره ربطات العنق والبدلات وكان يقول: ان البنطلون الجينز يعطيه حرية الحركة، الأزياء الرسمية تقيد الإنسان وتشل حركته.

إلى أن جاءه ذلك المرض الخبيث، فدأب على العلاج الكيميائي ولفترة غير وجيزة. وبما أنني كنت أعمل معه في ” دار فكر للأبحاث والنشر ” وكان مديرها، وكذلك رئيساً لمجلس العمد في الحزب، لم يترك اجتماعاً أو جلسة للمجلس تفوته أو يتأخر عن إدارة دار النشر التي كان يعتبرها جزءاً كبيراً من حياته.

وبسبب المرض الذي ألم به تعطلت يده اليمنى وقدمه، ولم يقتنع بالرغم من جميع المحاولات بحمل عصاً أو عكازة لتساعده. ففي الفترة الأولى بقي مداوماً على قيادة سيارته للذهاب إلى بلدته الشوفية جون، وحاولت كثيراً إقناعه بأن أقود السيارة عنه ومساعدته فكان يرفض ذلك بشدة. وكان منزله في جون على وشك الانتهاء من الترميم والتوسيع إلى أن قوي عليه المرض فأصبحت أرافقه إلى المنزل المؤلف من طابقين الطابق الأول غرف النوم والمنتفعات والطابق الأرضي كان مقرراً لأن يكون صالة ومكتبة حزبية.

بعد أن ثقل المرض عليه أصبحت أنا عكازته لأنه كان يكره ويرفض حمل العكازة وأقام في غرفة في مركز الحزب. كنت أحمل له فطوره وعشاءه يومياً وأدخله إلى الحمام وأعتني به كطفل صغير إذ كان أصبح عاجزاً ولم يعد يقوى على عمل أي شيء فتأثر كثيراً من الوضع الذي آل إليه وطلب نقله إلى مستشفى السيدة في انطلياس ليلقى هناك الرعاية الطبية والعناية الجيدة على أيدي الراهبات والعاملين في ذلك المستشفى حيث كانت أمضت شقيقته آخر أيامها فيه. دأبت على زيارته يومياً والبقاء معه أطول فترة ممكنة وكان دائماً يسأل عن دار النشر وعن المسؤولين وعن كل شيء في الحزب.

بقي الأمين ميشال حتى آخر لحظة من حياته قوياً متماسكاً وفي كامل وعيه مع أنه أصبح عاجزاً عن الحركة والنطق كلياً، وافته المنية صباح يوم السبت 28/12/1996 ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه جون بعد وداع مؤثر جداً من راهبات المستشفى والعاملين وأخص بالذكر رئيسة الدير والمستشفى الراهبة أرزة الجميل لأن وداعها له كان مؤثراً جداً، وسار الموكب وسط حشد كبير من الرفقاء، وأهالي البلدة بعد أن مرّ أمام مركز الحزب في رحلة وداع أخيرة إلى مثواه الأخير.

. خليل الوزير، رفيق ميشال نبعة، عمل معه في دار فكر، ورافقه واعتنى به في أيامه الأخيرة.

مضى تاركاً ذلك الوشم

محمود غزالة

I

“هشام نعمة”

ترك بصماته المميزة في “البناء”

على رغم أنه عمل فيها فترات متقطعة.

وفي كل فترة كان يبدع، كتابة، وتحليلاً، ومعاملة مع زملائه والمحيطين به.

لم نشهده يوماً عبوساً، أو ناقداً.

كان دائم الابتسامة. دقيق الملاحظة، مرهف الأداء.

حتى إذا أخطأ أحدنا، أثنى على جهوده، ووضعه في جو العمل الصحيح ليسأله فيما بعد، أليس في هذا جدوى أكثر؟

طالما تغيب المحررون أو استحال الوصول إليهم وغابت الإدارة لتعذر تعيينها.

وغابت المادة تبعاً لضعف إمكانات تحقيقها. ودائماً كان الأجر غائباً.

فسود غياب الإدارة، فأخذ لنفسه صلاحياتها على عظم المسؤوليات وأوجد المادة المطلوبة بصداقاته، ورؤاه الحادة..

واكتفى من عائدات هذا الجهد، بصحن من الفول، أو منقوشة تسكت صراخ معدته، وهو يرشد الحاضرين إلى منافع الفول وحسنات المنقوشة.

لم تكن تلك معوقات تحدّ من تألقه أو تضعف عطاءه،

ولا تعطّل إصراره على الإبداع في كل مرة.

ورغم ذلك بقي ذلك الجندي المجهول الذي نادراً ما يطلّ من نافذة “البناء” خلف اسم “هشام نعمة”.

إنه… ميشال نبعة.

II

سليل الرهبان

أغمض الموت عيني ميشال نبعة، فحرمنا من موهبة، كانت قادرة على التمييز بين دقائق الألوان وفوارقها لتختار أجملها، وتنقلها ببشر ومحبة إلى الأصدقاء.

فقد كانت عينا ميشال تلتقطان الصورة المضيئة من لوحة الألوان الممزوجة من غير أن تأخذ على الألوان القاتمة سوؤها، أو سوادها.

وأوقف الموت خفقان قلب ميشال نبعة الذي ما عرف الحقد. ولا علقت فيه آثار البغضاء، من أيّ مكان جاءت الإساءة، ولطالما تعرّض ميشال إلى إساءات، كان بعضها عن عجز في فهم سعة صدره، والآخر، وهو قليل، جاء نتيجة طبيعة الصدام بين الإساءة والمحبة.

حتى اللحظة الأخيرة، قبل أن تتوقف الحركة في قلبه بقي هذا الأمين واقفاً صلب العود، قوي الإرادة، مبتسماً يهزأ بالموت الذي ينتظره، مصرّاً على فهم أكثر عمقاً لمسيرة الحياة التي لا يوقفها غياب كبير، ولا تعطلها صدمات الموت.

لقد اقتحم المرض الخبيث حنجرته التي ما استخدمها إلا ليبشّر ويكرز ويعطي، وينقل إلى جلسائه بعضاً من معرفته.

وامتد السرطان إلى يده اليمنى التي أفاد منها عندما كان يكتب أو كان يرفض، أو كان يتناول بها طعامه، وعندما كان يرفعها زاوية قائمة بالتحية للوطن، التحية لسورية.

مات ميشال نبعة، فغاب عنّا هذا الدائم الابتسامة، الرقيق إلى حدود الشفافية، القوي بالمعرفة.

نادراً ما حمل الريشة لكنه حملها في حضرة الرسامين، ليدل بعضهم على تقنية مزج الألوان، للوصول بهذا الفن إلى سورية الإبداع لكنه لم يرسم.

وقف على كبار الموسيقيين، يستمع إلى نتاجهم، بتواضع القادر على تقييم هذا النتاج من خلال أذن بلغت من الرهافة مستوى النقاد والضليعين في هذا الفن الغني.

درس المسرح وفن التمثيل، فأعطى بامتياز، لكنه لم يحترف هذا الفن الذي كان ميشال نبعة من رواده الأوائل.

وبقي السؤال المحيّر، في حياة هذا الرفيق الأمين:

ماذا كان يبتغى ميشال نبعة من الحياة؟

فقد كان أديباً حاد الذكاء.. روائياً إلى حدود الانبهار، حاضراً في القصة، والأدب والشعر، لكنه لم يكتب رواية، ولا سجّل أثراً أدبياً، ولا قرظ الشعر، وهو في ممارساته يفعل كل ذلك، في كل يوم.

لم يحترف إلا المهنة – الرسالة، فقد بقي ميشال نبعة محافظاً على سلالة الرهبان، من موقع فهمه العميق للحياة وإدراكه أن بلاده بحاجة إلى كل مقومات العطاء وكل مكوّنات هذه الحياة.

بقي راهباً في محراب الوطن.

مدركاً أن الرسالات التي كانت تهبط من السماء إلى الأرض، كان لها مريدوها وحملة مشاعلها، وكان لها ملائكتها وشياطينها، من المؤمنين بها، والمستفيدين منها.

أما الآن، فإن الحاجة إلى مريدين، ورسل ينقلون الرسالة الجديدة من الأرض إلى السماء.

وهكذا فعل هذا القديس القومي الاجتماعي.

وهكذا عمل بعيداً عن الضجيج والثرثرة.

وهكذا مضى وترك في نفوسنا هذا الوشم.

. محمود غزالة، صحافي وأديب، رئيس تحرير مجلة البناء.

آخر الفرسان الطيبين…

مردوك الشامي

كما عاش طوال حياته هادئاً، شفّافاً، عميق الودّ قليل البوح.. غادرنا بهدوءٍ بليغ… بليغ… وأغلق كتاب العمر عن ثلاث وستين من الصفحات، كل صفحة منها حكايةٌ لألقٍ بهي.

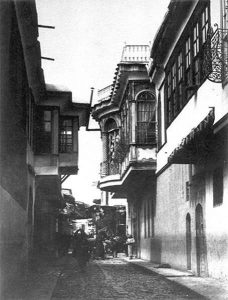

في بلدة “جون” الشوفية رأى النور.. وباكراً فقد والديه.. ولعلَّ هذا الفقد المؤلم أورثه الحزن الذي رافقه حتى ساعة الرحيل.

هجّرته الحرب كما هجّرت الآخرين فعاش معظم سنيّ عمره نزيل أحد فنادق الحمراء.. طفلٌ بلا والدين.. ورجلٌ بلا بيت..

من أهله، بقيت عمّته وقد وجد فيها العائلة الغائبة.. وقد غيّبها قبل رحيله بكثير الموت.

كانت بصمته واضحة منذ البدايات..

مع نضال الأشقر في مسرحية لها..

ومع فرقة محترف بيروت..

الذين عاشوا نهضة الستينات المسرحية يذكرون جيداً دور الحارس الذي لعبه ميشال نبعة في مسرحية “الملك يموت”.. ودوره في “الديكتاتور”، وأدواره في معظم مسرحيات شكسبير.. ومسرحيات عديدة لسارتر وأنطوان معلوف وآخرين..

كان فناناً يهب روحه على خشبة المسرح.. يمتلك أدواته ورؤاه.. يعيش أدواره حتى التوحدّ مضفياً عليها من صفاء نفسه الكثير..

ولأكثر من عشر سنوات، هي الفترة التأسيسية للمسرح في لبنان، أعطى ميشال نبعة المسرح عصارة إبداعه ونبضه. ثم فجأة ابتعد..

واختلفت في سبب ابتعاده عن عشقه الكبير الآراء.. ولعل الحقيقة رحلت مع الرجل قبل أن يعرفها أحد.. وإن كان ألمح إليها في بعض جلساته مع رفقائه المقربين..

ميشال نبعة ترك المسرح لأنّ المسرح ترك فضيلة الإبداع وركض لجهة الإتباع.

ميشال الذي كان مسرحياً بامتياز.. كان سورياً قومياً اجتماعياً بامتياز.. كما على مسرح الخشبة كذلك في مسرح الحياة حيث أدرك أن لا خشبة خلاص إلاّ في حزبه وعقيدته..

وكما كان رائداً في الفن، كان رائد فكر وسياسة والتزام.. خرج من محراب المسرح، ليتنسّك في محراب الحزب.. وفي حزبه وجد ما افتقده من عائلة وإبداع وعطاء.. فأعطى جلّ ما لديه من محبة وتفان.. وتقلّب في مسؤوليات عديدة.. كان آخرها رئاسته لمجلس العمد في الحزب.. وكان من آخر الفرسان الطيّبين.. فارساً في فنه.. وفارساً في النضال.

لم يمهله المرض أكثر من شهرين.. فتوقف قلبه الكبير مساء الجمعة 27-12-1996..

وحين بدأت بجمع شهادات زملائه ومعاصريه.. أدركت كم كان وقع خبر رحيله عظيماً على كل من عرفه..

الذين غلبوا الدمعة قالوا شهادتهم بحرقة المكلوم..

والذين سبقتهم الدمعة إلى القول، أحجموا عن الشهادة لأنّ الحزن الكبير خير شاهد، وأبلغ من الكلمات.. كما جاءت شهادة رفيقه منصور الرحباني.. حاول أن يتكلم.. فأحجم.. غصَّ بدمعته وقال دون أن يقول الكثير في ميشال نبعة. وغيره آخرون من رفقاء مسيرة الفن والحياة.

ميشال نبعة.. وداعاً أيها الرائد المسرحي الكبير.. وداعاً أيها الأمين الأمين.

. مردوك الشامي، شاعر وصحفي.

قدوة مشعّة

لبيب ناصيف

الأمين ميشال نبعة، كان واحداً من الكبار… الكبار. حضوره في المسرح كان طليعياً، وفي الحزب كان قدوة مشعّة، وهو الذي اتخذ من الحزب عائلة وحياة، فأعطاه بصدق والتزام، ولم يعرف غيره إيماناً، وقضية، وصراعاً، وعطاءً. عرفته جيداً خلال مسيرة نضاله في الحزب، وتعرفت عليه أكثر من خلال ما كتب وما قيل عنه من قبل عارفيه وأصدقائه ومحبيه، الذين أضاءوا على حقيقة ما جسّد في حياته من فضائل الالتزام النهضوي. الأمين ميشال نبعة واحد من رجالات النهضة الكبار الذين سكنوا ذاكرة الحزب والنهضة، ومثل هؤلاء الكبار يستحقون التكريم عبر إعادة كتابة سيرهم النضالية الحافلة بالتضحية، سعياً وراء تحقيق الأهداف الكبرى.

. لبيب ناصيف، مسؤول مركزي سابق، ورئيس لجنة كتابة تاريخ الحزب السوري القومي الاجتماعي.

مثالي، نبيل وناقد

طاهر مصطفى

لم يكن ميشال نبعة مجرد ممثل بارع ومخلص لقضيته المسرحية، بل كان مثقفاً. ومقالاته التي دأب على كتابتها في مجلة “البناء” في السبعينات كانت أشبه بالإطلالات النقدية التي ترافق الحياة السياسية والثقافية فتضيء مزالقها وتشق طريقها نحو الأفضل. كان ميشال نبعة مثالياً كل المثالية، صاحب أخلاقية عالية ومناقبية نادرة. وقد رسخ انتماؤه إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثقافته ووعيه السياسي والتاريخي وأمدّه بصفاء فكري ورؤية واضحة، فكان علمانياً بامتياز ومعاصراً وأصيلاً ومتبصراً ومنفتحاً على المستقبل. وكما عاش نبيلاً وأعطى الفن والثقافة بسخاء، مات نبيلاً بين رفاقه الذين كانوا له العائلة والبيت العائلي.

. طاهر مصطفى، كاتب.

صديق بلا شروط

أمين الباشا

كان ميشال نبعة قدوة في كل أعماله وتصرفاته، وأخلاقه مميّزة برقيّها، لقد تربى في مدرسة الحياة التي أضافت إلى فضائله مجموعة فضائل أخرى. لم يطلب شيئاً لنفسه، عاش لغيره، كان يساعد الجميع مع حاجته الماسة للمساعدة، لهذا قلت: إنه قدوة.

خسرت صديقاً، والصداقة نادرة، صديق بلا شروط. بل قل خسرناه، كان استراحة زيارة.. وراحة.

. أمين الباشا، فنان تشكيلي.

صفات متوازنة ونادرة

نزيه خاطر

ميشال نبعة مثقف دون عرض عضلات، محازب فاعل وحاضر وكريم. فنان ببساطة الأصيلين، ممثل بالنجاح الخصب الذي تتوازن فيه الحالة وصياغاتها. ومخرج بذكاء يصوّر وإحساس يتقشف وخيال يخمّر…

هو في الدرجة الأولى ما حيّد نفسه مرة عن أماكن صراع أو عن أطر حوار إذ مارس محاورة الآخرين ركيزة فوارة للتأسيس لمجتمع عنيد صلب.

. نزيه خاطر، ناقد وصحفي.

حقاً… خسرناك

علي قانصو

يا أميننا ورئيسنا الراحل

سألتنيه رثاء خذه من كبدي لا يؤخذ الشيء إلاَّ من مصادره

وهذا الرثاء تشكل في وجداننا مذ بدأ صراعك مع المرض، وهو قبل أن يلبس ثوب الكلام كان اختلاجات، حتى كان دمعة خرساء تجول بين القلب والعين، ونظرة لوعة إليك كلما حانت منك التفاتة عنا، كنا نشيعك وأنت حي بيننا كلما حدقنا بيد تتهول، وجسد يذبل، وسمع يضعف، وذاكرة تخور، ومشية تغربل، وصوت يتلاشى.

وعلى امتداد مساحة هذا الخراب في جسدك، كنّا نسمع صهيل إرادتك أهزوجة تعلن انتصار الروح المواجهة على الجسد المتهالك، وتقيم معادلة الصراع بديلاً من معادلة الضعف والخوف والانكسار. ونسمعك تردد: إما أن أصرع هذا الداء الخبيث أو يصرعني.

وهذا الكبر في تعاملك مع المرض ليس أمراً طارئاً على سيرتك، بل هو من صلبها، أنت في كل تاريخك الحزبي كنت كبيراً: كبير النفس، كبير الهمة، كبير الإرادة، كبير التضحية، كبير الثقافة.

وكلما قلبت صفحات تاريخك الحزبي كنت كبيراً كلما توهج هذا الكبر وتألق شامخاً: قرأت في تجربتك المسرحية فوجدتك مبدعاً يشد الفن إلى القضية، ويرى الفن منارة تضيء الطريق إلى النصر لا مرآة تعكس الواقع بأمراضه وتشوهاته، وقرأت في تجربتك الحزبية رفيقاً وأميناً، وعضواً في المجلس الأعلى، وعميداً، ورئيساً لمجلس العمد، فوجدت الأمانة بأبهى معانيها وعلوّ الخلق وسموّ العطاء وعظيم التضحية بأبهى تجلياتها.

وقرأت في تجربتك الإعلامية مديراً لمجلة الحزب “البناء” فرأيت التفاني في العمل، كما رأيت الإيداع في الشكل والمضمون.

وقاربت تجربتك الثقافية في مجلة حزبنا “فكر” فوجدت فيك المثقف المتمكن من أدوات التحليل، المثقف الأصيل الذي لا يرى حداثة خارج تمثل تراث أمته تمثلاً واعياً وعميقاً.

إبداع في الإدارة الحزبية إذن، وإبداع في الإعلام والثقافة والفن، والربط بينها واحد هو نظرتك، نظرة حزبنا الجديدة إلى الكون والحياة والفن، وهو أيضاً التزامك الصادق، بالصراع من أجل انتصار هذه النظرة الجديدة. والتزامك هو التزام الأخيار الأصفياء، فالحزب كان هواءك وماءك، أرضك وفضاءك، كان حقاً مساوياً لك وجودك.

خسرناك يا حضرة الأمين، حقاً خسرناك، خسرك حزبك، خسرتك أمتك، ولكن ما حيلتنا أمام القدر الغاشم؟ ألم تؤمن بتلك الحقيقة التي قالها زعيمنا، حقيقة أنّ الأفراد زائلون وأما المجتمع فباق؟ و”قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود”؟ وهل يواجه الموت بالموت؟ أم يواجه بالحياة؟ نحن أبناء الحياة، وبالحياة نواجه الموت، وهذه الحياة هي حياة مجتمعنا، حياة قضيتنا، وأجسادنا هي وسائل لحماية هذه الحياة، وبهذا المعنى دعانا سعادة إلى أن نقدم على الموت كلما كان الموت طريقاً إلى الحياة، ومنا من قضى ومنا من استشهد ومنا من ينتظر ولا نبدل تبديلاً.

………..

وداعاً يا أمين ميشال، وتحية نرفعها لروحك من القوميين جميعاً، ومن قيادة الحزب، ومن محبيك وأصدقائك، رحمات الله عليك البقاء لكم، البقاء لأمتنا، والنصر لقضيتنا.

. علي قانصو، رئيس أسبق للحزب السوري القومي الاجتماعي، وزير سابق.

جار الرضا

جورج جاويش

مجموعة أحلام كثيرة، صنعت إنساناً ثائراً.

ميشال نبعة الرفيق والصديق والمواطن القدوة.

مرّ في الأرض كالطيب،

كالندى الشفاف الذي يبعث الألق في الزهرات كل صباح، كالنغم الشارد الحالم يرسم ألف علاقة استفهام في غابة عتيقة تسكنها الأسرار.

ميشال نبعة أنت والضوء، متشابهان في مجانية العطاء. من زمان وأنت لغز محبوب،

أحَبك كل من عرفك.

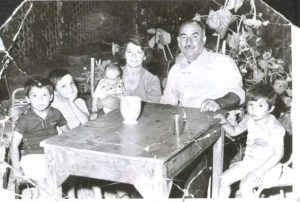

من أيام طفولتنا والصبا في جون كنت دوماً طيباً متسامحاً تستأثر دون غيرك بالصداقات والرفاق وكأن فيك شيئاً مميزاً.

وبعد جون اتسعت دائرة معارفك ومحبيك لما كنت تتحلى به من صفات الرفقة ومآثر الرجولة.

ما أحببت يوماً العمل الروتيني بين جدران المكتب، فقد انصرفت حيناً إلى المسرح حيث التفلّت من الضوابط المادية يغريك وأنت الثائر المتمرد على كل ما يحد من نزعة الإنسان إلى الانعتاق من قيود الأرض. وبعد المسرح وقبله وخلاله كرست بعض وقتك وحبك وفكرك لخدمة المبادئ الاجتماعية والوطنية – القومية التي آمنت بها منذ انفتاحك على هذا العالم.

ويوم عصفت الفتنة بلبنان تألمت لما ترى وتسمع وانزويت في خلدة بملء إرادتك، بعيداً عن أجواء القتال فأنت رجل فكر وحوار تكره الخصام.

ميشال نبعة

تفتقدك جون

تفتقد الطلة الحلوة

والشباب المندفع الخلّاق

والمواطن الطيب الذي أحب الناس، كل الناس، وشاركهم السرّاء والضراء، وأحب الأرض فكرسها كتاب صلاة لتمجيد الخالق.

تفتقدك جون مع أنك قررت ألا تبارحها إلى الأبد،

عاشت معك في آخر أيامك أحلاماً مجنحة،

ملئتها من تشامخك والتفاؤل،

ورسمت معها صورة ولا أحب لبلدة جيل جديد.

ميشال، يوم التقيتك آخر مرة من مدة وجيزة قتلني كبرك وعنفوانك فكأني بك حبست المرض اللعين في الجسد المتألم بينما فكرك وروحك محلقان في سماء أحلامك الثائرة.

سألتني عن جون والبيت حتى عن الزهرات في الجنينة وأنك طالع إلى هنا قريباً لتسقيها وترعاها.

كنت أنا أرى شبح الموت يحوم حولنا في الغرفة،

وكنت أنت تعيش الزمن بملء سوانحه واللحظات.

ما فكرت أبداً بالموت، كنت تخطط للحياة، تعيش اللحظة مفعمة بالأمل.

وداعاً ميشال يا رفيق العمر،

وداعاً يا جار الرضا،

وداعاً أيها القمر الذي بكر نحو المغيب.

صديق الفقيد، ألقى الكلمة في تأبين الراحل، باسم أهالي “جون”.

موت فنان مناضل

ليلى عسيران

أن يموت ميشال نبعة: نكبة حارقة جارحة. هذا الإنسان النبيل وربما المناضل الوحيد الذي عرفته يكابد تعاريج الطريق الشاقّة بلا ادعاء. بلا تلك “العنطزة” الفارغة التي أثقلتنا، وبتنا نمجّ المناضلين، بتنا نحن راكضون نسعى بحماسة إلى النضال.

ميشال نبعة اخترق العاديات ببساطة وبتواضع، هو المختفي كالنسيم، الحاضر كالوهج، الحنون برقة، القوي مع المواقف الكبيرة، إنه الصادق غير المرائي، شفاف، رقيق، موهوب في اكتشاف الموهبة، ظريف ويتمتع بسرعة الخاطر والنكتة غير السمجة.

حرام أن يتركنا ميشال وكلنا نود العطاء، وكلنا نهفو إليه لأنه أراد أن يواجه قسوة مرضه لوحده من دوننا، لم يشأ أن يخبرنا ولا أن يدلنا أين هو بيت عمته الذي كان يرممه قطعة قطعة وحائطاً حائطاً، لكي يدعونا، كلنا أصدقاءه. نحتفل بصيرورته معاً، وكان بيت عمته هو رمز اللغة الذي لف حياة ميشال، وهو مصرّ على البساطة.

وكأنك يا ميشال، كما هو عهدك في أمتع أيام الشباب، ساخر من الدنيا، وساخر من نفسك، من دون أن تهزأ بالناس، لم يسمعك أحد تمس غيرك، لم يعرفك أحد إلا عطوفاً مساعداً أميناً كريماً مليئاً بالحب.

كلما كنا نحس بحاجة إليك، كلما هتف الشوق ملحّاً، كنت تحس يا ميشال، وتأتي ضاحكاً، أنيساً جميل الروح، شامخ المبدأ.

عرفتك على مسرح الفن الراقي، وعرفتك في شوارع بيروت الفارغة من الرقي أيام الحرب، فكان مجرد وجودك أملاً بعودة الرقي والمثل. كم أردت أن تكون وحيداً، ولكنك لم تترك أصدقاءك وحيدين.

لقد تركت هذه الدنيا الآتية على دنيانا وفي شدقيها أنياب صخرية جارحة ونحن بقايا الجيل، بقايا المصابين بلدغة الإبداع والفن، بقايا الذين تعودوا أن يتكلموا على الموجة نفسها، أن يفهموا شجن العينين ولوعة الفؤاد من دون كلام.

رحماك يا ميشال، لقد أخذت منا، معك، ما تبقى لنا من طاقة على الاستمرار، رحماك يا ميشال يا أيها المناضل الفنان الصديق، لقد سبقتنا إلى الراحة الأبدية، ولكن في القلب حسرة أننا لم نزر بيت عمتك!

يا ميشال، أنت من الذين تكمن الأوطان في وجدانهم. أنت نموذج مضيء كنجمة المساء، ستظل تطل كل أمسية، لكي نلقي عليك سلام الأشواق والرحمة.

ليلى عسيران، روائية.

“الأمير… يموت”

أنطوان كرباج

ميشال نبعة أعرفه منذ كنّا في “فرقة المسرح الحديث” وعرفته دائماً إنساناً متواضعاً ومثالياً وراقياً في حياته.

كممثل كان من أركان الفرقة وكان من الممثلين المهمين في البلد. رجلٌ مناقبي مثقف وعلى درجة عالية من سعة الاطلاع، وكان محدثاً لبقاً ومحبباً وودوداً لكل الناس.

شاركنا معاً في “ماكبث” و”هاملت” لشكسبير وكان ميشال يقوم بدور هاملت.

ميشال نبعة وفيروز في مشهد من مسرحية يعيش يعيش 1970

ولعل دوره في مسرحية “الملك يموت” دور الحارس كان من أهم الأدوار في تلك المسرحية التي أحدثت ضجة في لبنان والعالم العربي.

واشتركنا معاً في مسرحية “الذباب” لسارتر و”الإزميل” لأنطوان معلوف ومسرحية “علماء الفيزياء” لفريدريك دورينمات ومعظم الأعمال التي قدمتها “فرقة المسرح الحديث”.

حقيقة صدمني خبر وفاته… أذكر أننا التقينا قبل سنتين في ذكر “جانين ربيز”… وسألته عن الفن فقال: تركته وانصرفت إلى السياسة.

وحدّثته عن إمكانية إعادة عرض “الملك يموت” فأجابني ربما أعود إلى المسرح.. ولم يعد…

ميشال نبعة.. لعلّ أكثر أمر عاشه أنه كان وحيداً بامتياز.. كان محاطاً بعزلة رهيبة، منذ صغره لا أقرباء له.. حتى عمته التي عاش معها غادرته.. ورغم كل لقاءات الفرح.. رغم اجتماعيته كان يخفي في أعماقه حزناً عميقاً.. واعتقد أن السبب يرجع إلى موت أم وهو صغير.

في موته.. في رحيله المفاجئ.. أعتبر وأؤكد أن خشبة المسرح ورغم اعتزاله.. فقدت كبير أمرائها..

أنطوان كرباج، ممثل مسرحي.

.. اختار غيري

أنطوان ملتقى

ميشال نبعة.. يرحمه الله، استمرت علاقتي المسرحية معه سنة واحدة في أوائل الستينات.. بعدها ابعدتنا الحرب.. لم نلتقِ.. وعلمت أنه قدم أعمالاً هامة في المسرح اللبناني.

ابتعادي عنه لم ينسني أبداً الانطباع الذي تركه فيّ وفي كل من عرفوه.. كان إنساناً شريفاً بكل معنى الكلمة.. ولم يكن كاذباً أبداً… ولم يكن “زعبرجي”.. القيم الإنسانية مهمة لديه.. وأعرف الكثير من السوريين القوميين، أكثرهم يحملون هذه الصفات المميزة.

كان ميشال متشرباً بالفضيلة والحب والإحساس العميق بالآخرين، وكان بمجرد أن يُعرف أنه سوري قومي تأخذ الناس عنه فكرة جيدة..

إنسان بكل معنى الكلمة، ولعلني أتأسف لأنه اشتغل بعض الأعمال المسرحية مع أناسٍ لم يكونوا بمستوى القيم التي كان يحسها ويعيشها.

كم كنت أحب لو أننا تعاملنا معاً أكثر.. لو أنه كان من عناصر الفرقة التي شكلتها.. لكنه لسوء الحظ.. اختار غيري.

أنا احترم كثيراً هذا الفنان. ولحظة سمعت بوفاته كانت صدمة كبيرة عليّ.

أتصور أن الفنان الأصيل هو الفنان الذي لا يخادع أحداً ولا يوارب في شيء.. ميشال نبعة كان فناناً أصيلاً..

كان يشتغل بكل عصبه ودمه من أجل المسرح وكان من المسرحيين المهمين في تلك الفترة.. الفترة التي بدأنا بها جميعاً حياتنا المسرحية.

صورته لا تغيب عني منذ 1960. كان مثالاً للشرف والنبل.. مثالاً للعطاء الحقيقي.

أنطوان ملتقى، مخرج مسرحي.

“صرنا.. بره”

رضا كبريت

لم يكن ميشال نبعة فناناً عادياً، كان مخزوناً لكل أنواع الفنون.. لم يحب نوعاً محدداً، بل أحب أن يعاصر ويجرب كل فنون المسرح وأجاد فيها.. والدليل أنه اشتغل المسرح الكلاسيكي مع منير أبو دبس وأنطوان ولطيفة ملتقى..

وكان إبداعه الأكبر يوم لعب مع ريمون جبارة في مسرحية “الديكتاتور” لعصام محفوظ. وكان من قبل قد اشتغل في بعض أعمال الرحابنة.

ميشال السوري القومي الاجتماعي في كل مسرحياته كان توجيهياً وكان قادراً على التوجيه وإسداء النصح وإيصال الفكرة.

وكممثل، كان بارعاً لكنه لم يمثل مرة المسرح كما أراده.. أراد من المسرح أن يكون منبراً يعلو بصوته ليوصل من خلاله ما يريد.

يوم كتبت مسرحية “الستارة”، كان ميشال يلازمني طوال الوقت ليس فقط ليساعدني في كتابتها. بل لكي يساعدني في ترسيخ الأفكار والرؤى..

كان يقول لي دائماً، دعنا نحكي عن وجع الناس، عن قهرهم وما يتعرضون إليه من ظلم.. وكان يقول، اكتب عن القسوة والظلم لكن لا تترك الناس بلا أمل..

وكنت أسأله وبمن الأمل.. وبطريقة غير مباشرة وكأنه كان يقول لي أنّ الحزب هو الأمل.. كان يبادرني لابد دائماً من أن تخلق ثائراً حتى ولو كان لا يزال بعد في رحم امرأة. وهكذا حملت “الستارة” فكرتها..

بعد نجاح “الستارة”.. التي نالت الجائزة الأولى في مهرجان دمشق عام 1973.. تبعناها بكتابة مسرحية “الابن”.. كتبنا فصولها والذي أعاق عرضها أنها تعرضت في بعض فصولها إلى أخطاء بعض العرب.. من زحف ياسر عرفات إلى خيانة أنور السادات وانحلال الأردن وغيرها.. وبدأنا نقصص من فصول “الابن” وبدأت المسرحية تتقلص.. وكم ندمنا لذلك.. ومات ميشال وكان أمله أن يقدمها على المسرح.. بعد “الستارة” لم يرضَ بالعمل مع أحد لأن الكتابة مع رفيقه رضا كبريت كانت تجعله يحس بأنه الكاتب والمخرج والممثل الرئيس.

لم يكن يقتنع بأي كلام.. وبأية فكرة.. أو كلمة على المسرح. وحين لا يعجبه شيء يشعل سيجارته ويقول (صرنا برّه).. ويقصد أننا خرجنا عن العقيدة.

حين بدأت الحرب ترك المسرح، لأنه لم يجد المسرح المناسب. لكنه لم يغب عن حركة المسرح في لبنان. كان حين يشاهد مسرحيات هذه الأيام يتألم.. وأحسّه يبكي في الداخل هذا الخراب.

في أيامه الأخيرة.. وبعد اكتشاف مرضه عذبني أكثر مما كان يتعذب هو.. كان يزورني كل يوم.. ولدي طفلة مريضة بمرضه، أجرينا لها العلاج المناسب في أمريكا فتجاوزت السرطان وهي اليوم تبلغ الحادية عشرة من عمرها. ميشال لكبريائه وعناده وحبه للحياة كثّف زياراته إليّ.. وكان يجلس الساعات الطوال. وشعرت باهتمامه بطفلتي.. كانت علاقة غريبة تكبر بينه وبينها، كان ينظر إليها وكأنه يستمد منها القوة والإصرار على العيش.

كان رافضاً الموت.. وكأنه كان يقول لنا: لن أموت لأن لدي أشياء لم أنهيها بعد، كان كبيراً حتى في ألمه. وفي كل مرة أودعه فيها على الباب، كان يقول وكأنه يستمد الأمل يبعثه فينا، إن شاء الله أشوفك بكره.

ميشال في المسرح كان هو “البروجكتور” المتحرك. كان الألوان تأتي علينا عبر حركة أصابعه، وحين نخطئ كان يبتسم.. كأنه يقول.. سامحتكم بالغلط.

ميشال فنان رقيق شفاف، حياته كلها كانت عطاء، كانت تمارين على مسرحية لم يمثلها بعد..

ولا أدري لماذا كان عليه أن يستعجل فصلها الأخير ويختمه بالموت.

رضا كبريت، مؤلف وممثل مسرحي.

“يعيش يعيش”

الياس الرحباني

ربطتنا بميشال نبعة صداقة عائلية.. وجمعتنا تجربة مهمة في مسرحية “يعيش يعيش”.. كان فناناً أصيلاً ومحباً، وإنساناً حقيقياً.. وكان مفكراً وقيادياً ناجحاً. زرته في أيامه الأخيرة.. وموته موت لجانب مهم في حياة المسرح.

اضغط واستمع: حوار الامبراطور (ميشال نبعة) مع فيروز في مسرحيّة: يعيش يعيش

الياس الرحباني، مؤلف موسيقي مسرحي.

هاملت منتصراً

أسامة العارف

وأخيراً ترجّل هاملت عن فرسه واقتعد فيء شجرة ظليلة في باحة دار ما سكنها وجال ببصره المتعب في الجوار، باحثاً عن حفّار القبور الذي سبق أن دفن قلبه معه، حين دفن حبيبته أوفيليا ولكنه لم يعثر عليه.. فعلم عندئذ أن مصيره سيكون مختلفاً.

ونذكر حينئذ الفرقة المسرحية التي سبق أن مثلت أمام القصر غداة إعداده عملية الانتقام لأبيه الملك القتيل، وساورت نفسه الشكوك في صحة قراره بتركهم يرحلون بدونه. صحيح أنه لم يستطع الاندماج في عالمهم الذي تؤرقه قضايا وهموم ومصائر بعيدة عما كانت تخالجهم من أفكار فقد كانوا “يتمسرحون” في واد آخر وهموم أخرى.

كان هاملت يفتش عن كيفية إمساك زمام الأمور، في حين كان الممثلون يفتشون في أدغال المعرفة عن المتع المفقودة، وكان هو يعرف ما يعرفون ولم تكن تهمّه المتعة فلم يرَ ضرورة يومها للرحيل معهم. وابتسم عندئذ ابتسامة عميقة منتصرة أطلقها قلب واهن، وعلم أنه لم يخطئ القرار يوم لم يلتحق وأدرك أن حفّار القبور لن يأتي إلى مراسم الدفن.

وداعاً أيها المسرح / وداعاً ميشال نبعة.

أسامة العارف، مؤلف مسرحي.

الناسك

ريمون جبارة

عاش كالزنبقة، وفيّاً لفنه وفيّاً لعقيدته، وفي الاثنين ما تلوّن ولا تنازل.

بعيداً عن الضوضاء عاش. بعيداً عن جعجعة التافهين.

ومثل فيليب عقيقي عاش متنسّكاً لفن مسرحي أحبه منذ 1960… أعطاه الكثير الكثير ولم يأخذ منه شيئاً.

في زمن الحرب فضّل أن يعيش متشرداً في الغربة على أن يعيش مشرّداً في الوطن الذي لم يرده يوماً أرض أحقاد.

وهو كما فيليب عقيقي.. كما عصافير القصة اختبأ في عشّه.. ومات.

ميشال نبعة “رح نفتقد لك”

ريمون جبارة، مخرج مسرحي.

“يا ضيعانو”

سعاد نجار

كم يحزنني موته.. وكم يخسر المسرح في لبنان الكثير برحيله.. أذكره يوم درس ومثّل في “مدرسة الفن الحديث” التي أُنشئت أيام مهرجانات بعلبك…

ميشال نبعة كان ممتازاً كفنان، وكان مثالاً للأخلاق والانضباط والثقافة (يا ضيعانو)..

رافقناه لمدة 15 سنة في المسرح ولا أذكر سوى أن الجميع، جميع من عرفه وتعامل معه كان “يشكر” به..

كان رفيقاً شريفاً.. وكان وجوده عظيماً..

وحين تذكر حقبة الستينيات والسبعينيات مسرحياً.. فلا بد وأن يلمع عالياً، اسم ميشال نبعة.

سعاد نجار، رئيسة اللجنة الوطنية لمهرجانات بعلبك.

آخر “الديناصورات” الجميلة

بول شاوول

ميشال نبعة أو الشفاف الذي رحل وترك فينا من شفافياته الكثيرة، ومن لطائفه السرية، ومن سيرة فنان عرف المسرح شغفاً غامراً.

وموقعاً إلى داخل الإنسان والوجود.

قلّما التقيته في السنوات الأخيرة، أقصد سنوات الحرب، لكن كلّما التقيته عرفت معنى أن يكون الإنسان في ذروة إنسانيته وهو محاصر بلا معقولية الخراب، ولا جدوى الزمن القاهر.

هكذا، كنّا، وكأنما على رحيل: نتبادل الكلام الآخر، ذلك الكلام الذي يجاهر بالمأساة العميقة، وبالجروح المفتوحة، وبحميمية لا تتواطأ ولا تخادع، ولا تبرر، من تلك الحميمية التي تشبه الهواء الخاص، الهواء الذي يحمل مساحة ما تبقى من كسور وندوب وربما من آمال مجهولة.

ميشال نبعة، الذي رحل، وكأنه من آخر “الديناصورات” الجميلة التي تذّكر بأزمنة كان للوله فيها بالعالم طعم الفجر، وكان للوقوف بها شكل الشجر الحي. وكان للحلم فيها طعم الخبز الطازج. هكذا وكلّما التقيته في شارع أو على رصيف أو من بعيد، أو في زاوية، أستحضر فيه من تلك الأوقات المولّية ما يفتح فيّ الحنين، وما يبلل من جفاف الروح، وما يدعوك إلى أن تفتح ولو كوّة على كسرة شمس.

ميشال نبعة، الأنيق، المرهف، الشفاف، المنفتح، المناضل، المتماسك، الوفيّ لمبادئه وأفكاره وطريقه، الفنان النابض بالطليعة، رحل هكذا، وكأنه يعلّمنا دروساً في الانتماء، في الانتماء الأصيل، في زمن الارتدادات والتنكر والنسيان.

فيا ميشال، سأفتقدك طويلاً في زاوية من شارع، أو على رصيف أو على هامش مدينة ما عادت مدينة.. وفي بلدٍ لم يعد بلداً…

رحلت. والدمع هذه المرة لم يعصَ…

بول شاوول، شاعر ومؤلف مسرحي.

هاجس الخلاص

شكيب خوري

معرفتي به كمسرحي ليست وثيقة.. وكم أنا آسف لأن الفرصة لم تتح للتعاون فيما بيننا على الصعيد المسرحي. وهو الإنسان المندفع لك عطاء..

أعرفه جيداً كمشاهد ومتتبع للحركة المسرحية، كان يحمل شعوراً ممتازاً ويتمتع بجدية صادقة.. كان إنساناً متألماً.. برز جيداً في دور الحارس في مسرحية “الملك يموت” ليوجين يونيسكو. كنت أتلمس فيه خلال الجلسات التي كانت تجمعنا معاً نفسية تخفي وتيرة من الحزن والصمت والنزاهة.

كان يحمل هاجس الخلاص للمسرح. وهاجس الإنقاذ يوم ضُرب المسرح خلال سنوات الحرب، وحين لم يستطع شيئاً انكفأ عنه وانصرف إلى العمل الحزبي. حين التقيته في باريس ذات مرة قال لي: طلّقت المسرح نهائياً وانصرفت إلى الحزب، اليوم صرت منسجماً مع تطلعاتي ومبادئي.

كان أنيقاً. شفافاً، هادئاً، إنساناً حقيقياً دافئاً.. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك… أحزنني موته وهو خسارة كبرى.. رحمه الله.

شكيب خوري، مخرج مسرحي.

الحضور والألق

يعقوب الشدراوي

في غياب ميشال نبعة نقول وداعاً لأهل الفكر المشكّلين الطليعة الفنية والاجتماعية والسياسية في سنوات الستينات والسبعينات.

ميشال نبعة صاحب الحضور الجميل، والألق المسرحي الدائم.. وداعاً.

يعقوب الشدراوي، مخرج مسرحي.

صاحب رؤية..

لطيفة ملتقى

موته أثّر عليّ كثيراً.. صدمني. رحم الله شبابه..

عرفته ممثلاً كبيراً وجيداً، وفناناً عظيماً.. عشنا معه عمراً لا يمكن أن ننساه..

كان صاب خلق نادر.. صاحب رؤية لمسرح حقيقي..

رحيله خسارة كبيرة ولا يمكن أن ننساه.

لطيفة ملتقى، ممثلة مسرح.

لا يشبه الكلام

جميل ملاعب

هل كان يجب أن تصمت فجأة.. يا ملكاً متوجاً بالسكوت.

كأنك سوف ترحل غداً.. كأنك سوف تعود غداً.

لا أستطيع أن أكتب عن ميشال نبعة بالكلام فهو لا يشبه الكلام، إنه حضور ساطع وعمل صامت، إنه قيمة إنسانية، عقائده تشبه شجراً راسخاً لا يرحل.

ميشال نبعة ممثل وكاتب ومناضل رافقته في جريدة “البناء”، وكان صديقاً كبيراً، أباً فكرياً تحاورت معه خلال أكثر من خمس وعشرين سنة، قرأنا الشعر ورسمنا سويةً وكان دائماً المرجع الحقيقي والسند الحقيقي.

عن الشعر والسينما والمعارض والموسيقى والمسرح كتبنا، حاولنا بجهد أن نرسم ثورة الإنسان المؤمن بالأرض والمجتمع، بالذات العليا المتجذرة في كل إنسان يحمل بذور الحق والخير والعطاء. كانت لنا صفحات من الحرية والآمال الواسعة، حاولنا أن نجد طريقاً لها عبر الظلام، حاولنا أن نبني معالمها عملاً وفكراً وفناً. من يوم ليوم، من سنة لسنة.

منذ 1972 تعاونت مع ميشال نبعة يوم كنت طالباً في الجامعة أرسل حواراً وأشعاراً للمجلة. ثم التقينا بعدها سوية مع هنري حاماتي ومصطفى الزين وشوكت حكيم ونبيل أبو مراد ومحمد معتوق. تعاونا معاً في المجال الثقافي يوم كان الوطن يضج بالأفكار والتيارات والأفكار.

التقينا قبل هبوب العواصف.

ميشال نبعة صديقاً لا يمكن أن أنساه، استاذاً لا يمكن أن أنساه، إنساناً كبيراً متواضعاً. يشبه الأيام، أحببته وسوف أحبه دائماً لأنه قيمة فكرية تشبه الحضارة، تشبه هذه الأرض وهذا الربيع العائد… وداعاً.

جميل ملاعب، فنان تشكيلي.

منتصباً كرمح أبيض

نضال الأشقر

حضرة الأمين الجزيل الاحترام ميشال نبعة، أيها الوجداني الوجودي المرهف، عشت ومتّ بشفافية مطلقة جارحة كحدّ السيف. عشت ومتّ وحيداً مغلفاً بوحدة النُسَّاك المطلقة، أيضاً ناضلت وجاهدت وأعطيت وضحيت ولم تكن على عجلة من أمرك إلا في موتك.

أما حياتك فكانت هذا النقيض المعقد من اللامبالاة والارتباط الكامل. عشت ومتّ شفافاً خفيفاً وكأنك من زجاج قديم.

قامة بيضاء كريستالية الوضوح. دخلت شفافيتك وغبت تاركاً وراءك حلمك الكبير بأن تشارك بنهضة ثقافية فنية جديدة تحمل الوعي والانفتاح إلى شباب النهضة. كنت تعتقد أن بالثقافة وحدها يستطيع الحزب أن يميز نفسه في هذا المجتمع الاستهلاكي الكبير.

عشت ومتّ خفيفاً حذراً خائفاً من أن تُثقل على أحد، مغامراً مغامرة العاشق الشاب. أما حذرك فحذر الكبرياء التي لا تريد أن تنخدش.

عندما كنت أراك مُلَمْلَماً ومنتصباً كالرمح الأبيض ومهفهفاً، كنت أعجب وأتعجّب من هذه القدرة على المثابرة الدائمة، وجمع نفسك وعقلك بإتقان وتأنّ ثم الخوض في مغامرات جديدة داخل المؤسسة وفي كل الميادين، وكأنها المغامرة الأولى أو الحب الأول.

حملت أمانتك على رأسك كإكليل غار وأنت ابن النهضة الوسيع الثقافة، ومتّ وإكليلك على رأسك وأنت تعرف أننا جائعون إلى الثقافة والمعرفة وإلى الإنتاج والمثابرة والحوار.

بينك وبين المال كانت عداوة دائمة، وكأنك كنت تخشى أن يتهمك أحد باليُسر، أو أن يتهمك أحد أنك أخذت من المؤسسة أكثر ممّا يَسُدّ رمقك.

الأمانة تليق بك، حملتها كإنسان مثقف طليعي حديث الإطلالة دائماً.

نعدك أن نرفع اسم الحزب عالياً في ساحات المعرفة والفكر والثقافة، وسنحمل صداقتك يا رفيقي ميشال نبعة بنفسجة بيضاء على صدر هذه النهضة.

. نضال الأشقر، فنانة مسرحيّة إخراجاً وأداءّ.

المبدع الملتزم

الدكتور يوسف كفروني

منذ انتمائه إلى الحزب، شكّلت ثقافة النهضة فضاءه الفكري ودليل أعماله ومواقفه. كان الملتزم الصلب والمواجه العنيد في كل نشاطاته الثقافية: مسرحاً وكتابة، وإدارة تحرير، ونشر، وعمدة.

كتب ميشال نبعة عن الثقافة في مجلة «البناء» 27-4-74 مقالاً بعنوان «الثقافة المقاتلة»، مؤكداً على البعد الواقعي والمجتمعي للثقافة، رافضاً التسطيح والاغتراب وخليط الأشكال الثقافية التي تدّعي التراث والانفتاح، والتي تشكّل مزيجاً مريباً من عفن التراث وثقافة البالات.

وفي مقالة أخرى له عن الثقافة بعنوان «الانتقاء والتوفيق» (البناء 13-7-74)، يهاجم بعنف الانتقائية والتوفيقية، ويعتبر أن التوفيق هو نقيض الصراع، نقيض الثورة ونقيض النهضة. ويرى أنّ الذي يمارس الانتقاء والتوفيق في الثقافة هو عملياً خارج كل القضايا، هو عاطل عن القضية، ولا يملك الرؤية الكاشفة، لأنه عديم الشخصية والثقة وانتهازي. ومن يكن بدون قضية هو حكماً بدون ثقافة، لأنه كما يقول: لا توجد ثقافة بدون قضية.

ومن ضمن هذا التصوّر للثقافة كان رأيه في «المسرح المنتمي» (البناء 20-4-74)، فالمسرح كما يقول: «واحد من أحفاد الاحتفال المجتمعي، وهو بالتالي وريث حضاري لظواهر أنماط الاجتماع البشري المتطورة، وهو استمرارية الخروج من الذات وحتمية التواصل الوجودي بين الخلايا المجتمعية». ويؤكد أن القضية الفردية غير قابلة للمسرحة، لا شكلاً ولا مضموناً.

اجتمع عدد من الكتاب العرب واليهود في فلسطين المحتلة، ومن ضمنهم سميح القاسم الذي حمل سابقاً لقب شاعر المقاومة ثم هوى مع غيره من أدعياء الثقافة في وحل الاستسلام الخياني للعدو والتبويق لمشاريعه، وذلك سنة 1974، إثر هذه الحادثة مباشرة، كتب ميشال نبعة ثلاث مقالات متتالية، تكشف غضبه العام على أدعياء الثقافة، الذين وصلوا إلى المرحلة العلنية الوقحة، في الإفصاح عن الأهداف الصهيونية باتجاه السطو الحضاري واختراق التراث والهيمنة الثقافية. (البناء 17-8 و24-8 و31-8-47).

وكتب مقالين عنيفين ضدّ المطران يوسف ريّا، راعي أبرشية حيفا، الذي مالأ السلطة اليهودية في إحدى مقابلاته، واعتبرها عادلة، متنكراً لرعيّته المنكوبة والمشردة من قبل هذه السلطة. ويسأل نبعة: ما هو رأي السينودس، الذي ضاقت عينه بالمطران غريغوار حداد، وترك يوسف ريّا يلخبص بالحق القومي واللاهوت، مترقوصاً بين ظلم الملاك وعدل الشيطان. (البناء 7-8 و14-8-74).

وفي مقال مميز له بعنوان «الاستعمار التوراتي»، (البناء 9-11-74) هاجم بعنف تهويد المسيحية في الكنائس، التي أخذت في الآونة الأخيرة تعطي أهمية متزايدة للعهد القديم، بخرافاته وأساطيره واختيار يهوه إله التوراة لشعب خاص ومميز عن باقي الشعوب. ويردّ على مجلة «نور الحياة» الدينية المسيحية التي تمجد الشعب اليهودي ويسأل: لمصلحة من كان تكريس الهالة التوراتية؟ ومن هي الجهة المستفيدة من ربط المسيحية بما سُمّي لاحقاً بالعهد القديم، تمهيداً لدقّه إسفيناً في قاعدة العهد الجديد؟ ويقول: لا نظنّ أن الآباء الأجلاء بحاجة إلى مرافقتنا في جولة تاريخية لتتبع مراحل انتشار الدعوة المسيحية، وللتأكد من أن الإقبال على الدعوة لم يكن بفضل، ولا بمساهمة أسفار العهد القديم التي روت «مراحل إعداد البشرية لاستقبال المخلص». فقد وصل المسيح إلى البشرية قبل أن تصلها الأسفار المفترض فيها (إعداد البشرية لاستقباله)!

. الدكتور يوسف كفروني، أستاذ جامعي.

رسول وعاشق الجمال

الوزير إلياس حنا

كرّس حياته لعقيدة وحيدة، غلّفته فأعفته يافعاً من مرارة يتم الطفولة. وانصرف إلى عقيدته انصراف المؤمن إلى ممارسة طقوسه الإيمانية: تشبّع من الثقافة القومية، وقطف من ثقافة زعيمه كتابات جعلته مسؤولاً عن الفكر العقائدي، في غير منير إعلامي للحزب.

ترسّل لعقيدته طوال حياته وبها آمن، فوشّحته بالأمانة، وأكثر: في الزمان الجلل، ظل يؤتى إليه، حتى أضحى عميداً معمّداً بالرئاسة.

عمل في المسرح، هواية ورسالة، فأدى أصعب الأدوار، وكانت له البطولة من حجم عطاءاته، فأغنى أدواره بشخصيته الرحيبة، هو النبيل الملامح والمشاعر، وأرضى ذائقة مشاهديه بمحبتهم أداءه.

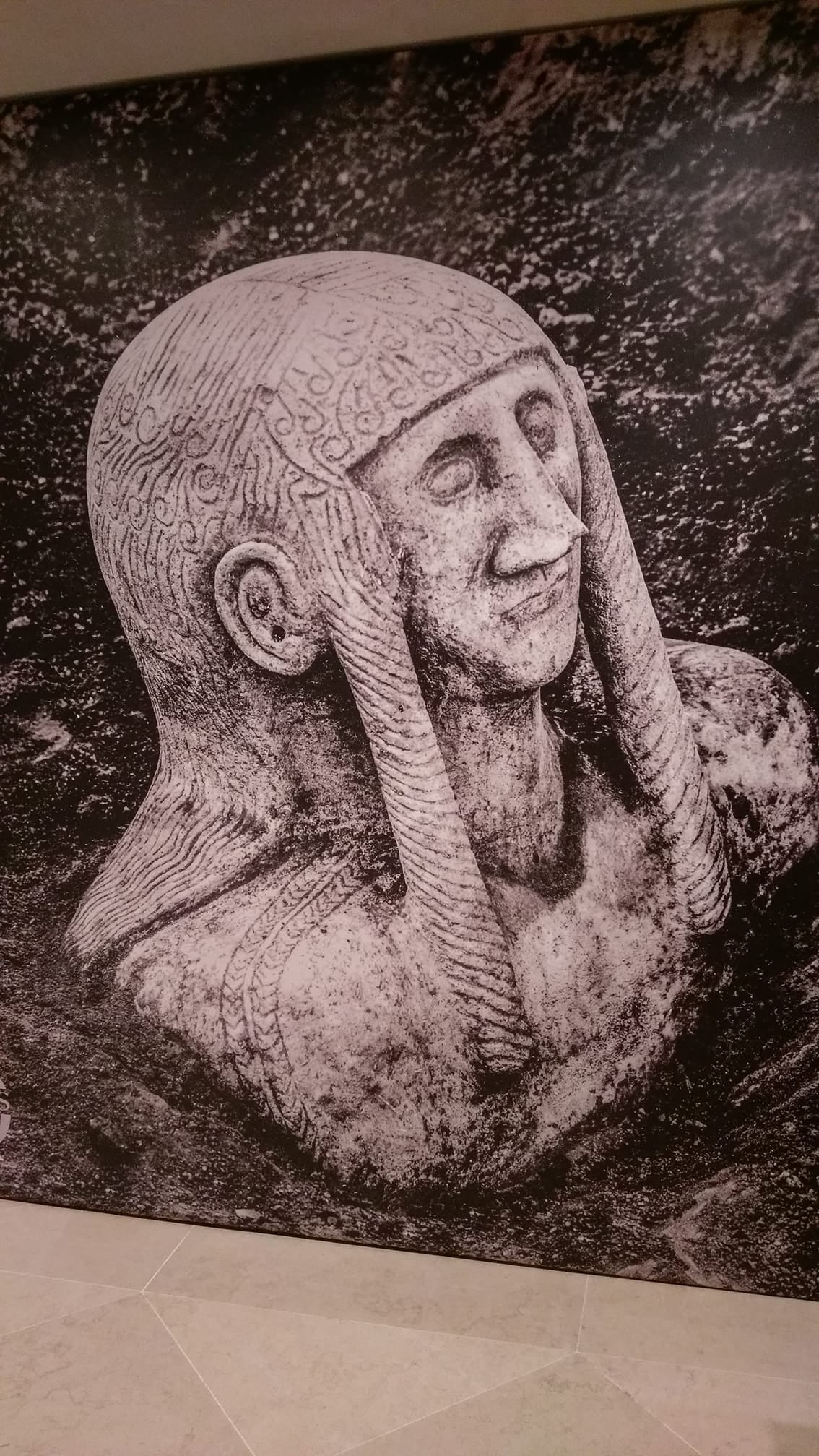

عشق الجمال والتراث، فأنطق الحجر بنبضات الحياة. وأحب جون، جونه التي ظلّ وفياً لأهلها وترابها، فبادله أهلها الحب حين أحدث نعيه مأتماً في كل بيت، وبادله ترابها بأن حضنه في قلبه حضانة الأرض لحبة القمح كي تطلع السنابل في الموسم التالي.

هكذا مات، مات ميتة المؤمن، هازئاً بسخرية الموت، انطفأ شمعة في معبد، كما سراج المؤمن حين يجف زيته يستسلم لمشيئة ربه. وهكذا يرحل الكبار مدركين أن غيابهم سيظل أقوى من الحضور. وهو ذا بالفعل غيابه اليوم أسطع من حضور: فها هم رفاقه الأوفياء يستذكرونه بينهم رفيقاً في النضال وأميناً وعميداً ورئيساً لمجلس العمد، وها هي جون حفرت في ذاكرتها طيفه الحاضر أبداً في فلوات الوساعة، تحقق له أمنيته التي طالما تحدث عنها: أن تنتصب على أرض جون مؤسسة ثقافية واجتماعية تترجم توقه الدائم إلى الكتاب والكلمة وإنسانية الإنسان.

. الياس حنا، وزير ونائب في مجلس النواب اللبناني.

خفيفاً.. كي لا يزعج الأرصفة!

غسان الشامي

مرّ طعم الرحيل..

موجعٌ هذا الغياب الفادح، انطفاء الندى في انكسار القامة الفارعة.

أيها الناحلُ.. الباسق.. الأشيب لمن تركت الضياء؟

كيف لملمتَ ملامحك الناصعة، ونقوشك، وحجارة بيتك، وحبر الكلام.. وغادرت…؟

لمن أسرجت الانتظار، وأولمت القهوة الباردة، والجملة التي لم تكتمل، وما تبقى من رحيق القصيدة، وياسمين الكتاب…؟

أيها الوجعُ الذي أنكرَ الآخ، وغيَّم ثم انهمر وحيداً كالليلك، وسافر في قطار المساء، علام هذه القساوة…!؟

الأمين..

الساطع.. الضاحك.. الجليل، الذي كان يمشي بخفة كي لا يزعج الأرصفة..

هل نفتحُ البوابات الخوالي، ونعبر إلى الليالي الماضية…؟

هل نعيدُ نحت الحجارة البيضاء مثل بيتك في جون، ونشقعها بالحكايا…؟

ميشال نبعة..

من أين تريدنا أن نبدأ…؟

.. من صلابتك، من المشاكسة، من صراع الأفكار، من مسرح باح بالعاصفة ثم أوقد المنصة وجلس مع النظارة…؟

.. من الحديث “المياوم” في الهموم الكبيرة، من مناقشة الكتاب والغلاف وترتيب بيت الكلام…؟

أمين ميشال..

قل إلى أين تريدنا أن ننتهي…؟

الصعوبة في البدايات، والأمور بخواتيمها..

أليس هذا ما أردت…؟

لو كنت أعرف أنك ستغادر بعد ساعتين.. ليلتها، لكنت بقيت لكنك كنت تمعن في النعاس.

التحية.. رددتَ بمثلها.. والصوت جاء عميقاً مؤلماً.

لو كنت أعلم أنه نعاسك الأخير، أيها الناصع، وأن صوتك الطاعن في هدوء العشيات سيغادر بعد قليل، لما كنت أشرت إليك بأننا سنلتقي غداً..

هكذا دونما صخب، وبالجمِّ من المودة الطاغية.. تسافر النوارس.

هكذا يفعل الأحبة..

أمين ميشال..

مرٌّ طعم الرحيل، لكنها.. نكهة حضورك باقية.

. غسان الشامي، شاعر وإعلامي.

في الحاجة إلى ما (ينقصنا)

–———————————————————

مصادر الملف: أرشيف جريدة البناء ومدونّات الأمين لبيب ناصيف.