الآراميون شعب أستقر في سورية ومنطقة الجزيرة السورية و ربما في شمالي شبه الجزيرة العربية, وله لغته الخاصة وهي اللغة الآرمية بلهجات متعددة. وقد استطاعت هذه المجموعات الآرامية ما بين القرنين الثاني عشر والثامن قبل الميلاد أن تسيطر على بلاد واسعة في الجزيرة السورية أو جزيرة الرافدين بين دجلة والفرات, وأن تؤسس مجموعات زراعية مستقرة ودولاً وممالك وأسر حاكمة في سورية . وقد أُطلق اسم الآراميين على البلاد التي سكنوها فدُعيت باسم بلاد آرام قروناً عدة قبل أن تعرف منذ العصرالهلنستي السلوقي باسم سورية في (القرن الرابع قبل الميلاد).

فهرست

1 تاريخ

2 مملكة آرام دمشق

3 امتداد النفوذ الآرامي

4 اللغة الآرامية

5 الأدب الآرامي

6 نقوش غوزانا وتل الفخارية و سمآل

6.1 نص دير علا

6.2 نصوص فيلة

6.3 نقش بهيستون

6.4 نصوص قمران

7 الحضارة الآرامية

7.1 الدين

8 الفنون الآرامية

9 الصناعة والتجارة في العصر الآرامي

10 المصادر

تاريخ

ما يزال التاريخ الآرامي الباكر غامضاً لقلة الوثائق والمصادر المعاصرة. ويختلط ذكر الآراميين في المراحل الأولى من تاريخهم (أواخر الألف الثاني ق.م) بتاريخ الأقوام التي سبقتهم إِلى استيطان المشرق العربي القديم, ولاسيما الأموريين الذين استقروا في حوض الفرات وفي المناطق الواقعة إِلى غربيه, وقد حلّ الآراميون بينهم واختلطوا بهم.

ويعد الآراميون من الشعوب القديمة التي عاشت حياة بدوية زمناً طويلاً. ويبدو أنهم تجولوا قروناً في البوادي الغربية الشمالية إِلى أن استقروا في المناطق الواقعة بين تدمر وجبل البشري قبل أن يتبسطوا, في أواخر الألف الثاني ق.م, في أنحاء «الهلال الخصيب» شرقي الفرات وغربه, وذلك بعد انهيار التوازن في بلاد المشرق القديم بتزايد حدة غارات شعوب البحر وتحركاتهم, وحدوث فراغ جيوسياسي في المنطقة بسبب انهيار الامبراطورية الحثية في الأناضول وسورية الشمالية, وانحسار النفوذ المصري عن بلاد كنعان في سورية وفلسطين وضعف بابل الكاشية. ويرتبط اسم الآراميين في هذا العصر المبكر بجماعات من البدو الرحل كان يُطلق عليهم اسم «الأخلامو» الذين ينتمي إِليهم «الحانيون» و«السوتو» من قبائل مناطق الفرات الأوسط. ويمكن تتبع تحركات هذه القبائل منذ القرن الرابع عشر ق.م من المصادر الحثية (حوليات حاتوشيلي الثالث) والآشورية (حوليات الملك أددنيراري الأول 1307-1275 ق.م), ومن الوثائق المعروفة برسائل تل العمارنة (أخيت – أتون) التي عثر عليها في مصر, وهي رسائل مكتوبة بالأكدية البابلية وبخط مسماري تبادلها بعض أمراء سورية وفلسطين وغيرهما من بلاد المشرق القديم, والفراعنة المصريين من الأسرة الثامنة عشرة (القرن 14ق.م). وقد ورد ذكر الأخلامو الآراميين في بعض رسائل تل العمارنة من عهد أَخناتون (نحو 1375ق.م) عندما كانوا يتجولون على ضفاف الفرات. وبعد أن تمكن هؤلاء من الاستيطان والاستقرار على ضفاف نهر الخابور وعند مجرى الفرات الأوسط في المنطقة التي عرفت باسم «آرام النهرين» بدؤوا يؤسسون إِمارات ودويلات سرعان ما تصدى لها الملوك الآشوريون.[1]

ذكر الآراميون لأول مرة في وثائق الملك الآشوري تكلات بلاصّر الأول (1116-1076ق.م) للدلالة على قوم من البدو الأعراب وعلى منازلهم من دون أن يقرن اسمهم بالأخلامو. ويتباهى هذا الملك بأنه شن عليهم وعلى الأخلامو أيضاً ثمانية وعشرين حملة على جبهة امتدت من جبل باسار (البشري) وتدمر إِلى عانة ورابيقو على ضفاف الفرات. وفي نهاية القرن الحادي عشر ق.م أسس الآراميون مملكة «بيت عديني» على ضفتي الفرات في المنطقة الواقعة جنوبي كركميش (جرابلس) وأسسوا في وادي الخابور إِمارات لاقي وبيت بخياني (تل حلف), وبيت خالوب واستقرت قبيلة «تمناي» في نصيبينا (نصيبين), وحزيرانا وحيدادا جنوب غربي ماردين في الجزيرة العليا. أما الحد الأقصى للتوسع الآرامي في الشمال فهو «صورو» (أي الجبل), والمقصود هنا هضاب طور عابدين. أمّا في غربي الفرات, فقد تبسط الآراميون بالتدريج غرباً حتى جبال الأمانوس واستوطنوا في سمأل (زنجرلي في تركية). وكثر عددهم حول «أرفاد» قرب «أعزاز» حيث تأسست مملكة بيت أجوشي التي امتدت على منطقة حلب كلّها. كما انتشروا في حوض العاصي, وصارت حماة في أيدي حكام آراميين. ويلفت النظر أن الاستيطان الآرامي كان يزداد كثافة باتجاه الجنوب. ففي سهول البقاع وعلى سفوح جبال لبنان الشرقية قامت «مملكة صوبة» التي ضمّت أراضي البقاع الجنوبي وجزءاً من وادي بردى وعنجر (عين جر), ويمكن أن تكون قد أقامت اتحاداً مع مملكة «بيت رحوب» على نهر الليطاني، و «بيت معكة» على سفوح حرمون, و«جشور» شرق بحيرة طبريا ومملكة دمشق في حوضي بردى والأعوج وسفوح قاسيون والغوطة.

وعند منعطف الألف الثاني إِلى الألف الأول ق.م انتقل مركز الثقل إِلى دمشق التي أضحت أهم موقع سياسي في سورية, وعلى هذا النحو تمكن الآراميون من الاستقرار في كل أنحاء الجزيرة وأرض النهرين وسورية.

وفي نحو 1030 ق.م تصدى تحالف من هذه الدول الآرامية بقيادة هدد عزر ملك صوبة مع العمونيين في شرق الأردن والأدوميين في منطقة البحر الميت والنقب ومع آراميي بلاد آرام النهرين لتحالف قبلي تتحدث عنه المصادر الإِخبارية التوراتية وحدها تألف من بني إِسرائيل ويهوذا في أرض كنعان (بلاد فلسطين القديمة) بقيادة الملك داود (مطلع القرن العاشر ق.م). وتروي هذه المصادر نفسها أخباراً عن انتصارات ملحمية على شعوب المنطقة المحيطة ببلاد كنعان ودولها وممالكها, ولكن لم يعثر على ما يؤيد هذه الأخبار في مصادر أخرى, وهذا ما يثير الشكوك في دقتها ومبلغ صحتها. أما سليمان ابن داود (973-936ق.م) فقد أعلن امتداد دائرة نفوذه إِلى كل هذه المناطق الآرامية ما عدا بيت عديني على الفرات, بعد مقاومة عنيفة من الممالك الآرامية المتحالفة: صوبة (في البقاع) وحماة ودمشق. لكن مملكة آرام دمشق بزعامة رصين الأول (نحو 950 ق.م.) هي التي استطاعت أن تنهض بسرعة وأن تؤلف تحالفاً تصدّى لمطامع مملكة إِسرائيل التي انقسمت على نفسها لأسباب قبلية ـ اجتماعية ـ دينية بعد موت الملك سليمان. ولا توجد مصادر تاريخية مقابلة لهذه المرويات الإِخبارية في أسفار العهد القديم.

أما خلفاء رصين فقد دعي كل منهم بلقب برهدد (أي ابن هدد). ويرد ذكر الملك الآرامي في الوثائق الآشورية باسم أدد ـ إِدري (هدد عزر). وقد تصدى هؤلاء الملوك لمطامع ملوك آشور التوسعية ولغارات ملوك إِسرائيل من بيت عمري التي تتحدث عنها أسفار التوراة, ولاسيما في أيام الملك آخاب بن عمري (875-852ق.م). واضطر آخاب إِلى الانسحاب والتراجع من بعض المواقع في حوض الأردن عندما بدأ الآشوريون يتوسعون غربي الفرات منذ أيام آشور ناصر بال الثاني (884-859ق.م) ثم في زمن ابنه شلما نصر الثالث الذي نجح في ضم مملكة بيت عديني الآرامية على الفرات (856ق.م) إِلى مملكته, وتقدم بعدئذ غرباً إِلى حوض نهر العاصي ليواجه عند قرقر شمال حماة تحالفاً كبيراً بزعامة برهدد ملك آرام دمشق ضمّ اثني عشر ملكاً وأميراً في سورية وفلسطين الساحلية والداخلية وذلك سنة 853ق.م. واستطاع الجيش الآرامي الذي قيل إِن عدده زاد على ستين ألف جندي, وجهز بالمركبات الحربية والفرسان والمشاة المدججين بالسلاح, أن يتصدى لحملة شلما نصر الثالث واضطره إلى التراجع أمام المقاومة العنيفة, ولعوامل داخلية في العاصمة الآشورية اضطر الملك الآشوري إِلى التعجيل في العودة إِلى عاصمة ملكه من دون تحقيق نتيجة حاسمة. ومع أن البيانات الرسمية الآشورية المعاصرة تتحدث عن انتصارات مبالغ فيها, ومغايرة للحقائق التاريخية التي تلت المعركة, إِلا أن الآشوريين تمكنوا بالمقابل من فرض نفوذهم على القبائل الآرامية في حوض الفرات.

وبعد إِبعاد الخطر الآشوري عن العالم الآرامي في غرب الفرات أحرزت مملكة آرام دمشق مكانة مهمة في النصف الثاني من القرن التاسع ق.م عندما تولى الحكم فيها حزائيل ويعني اسمه «ايل يرى» (841-805ق.م) الذي أنهى حكم أسرة برهدد وأصبح أعظم محارب في التاريخ الآرامي. وقد دب الذعر في مملكة إِسرائيل, كما يتضح من مواعظ النبي اليشع المنذرة بخطر داهم. وكان من نتائج الانتصارات التي حققها ملك دمشق على جبهة اليرموك بذر الخلاف في إِسرائيل عندما نادى اليشع بالقائد «باهو» ملكاً, وكان أول ما أقدم عليه ياهو هذا أن قتل سلفه يورام (الملوك الثاني, 9و10) ثم ارتمى على أقدام شلما نصر الآشوري عدو حزائيل, ويثبت ذلك نحت على المسلة السوداء يبدو فيها باهو ملك إِسرائيل وهو يقبل الأرض عند أقدام العاهل الآشوري. ومع ذلك فقد بقي ملك آرام دمشق سيد الموقف في معظم أصقاع العالم الآرامي فبسط سلطانه على شرق الأردن, ومدّ نفوذه من وادي اليرموك إِلى أرنون (نهر الموجب), ثم دخل أراضي فلسطين ووصل إِلى بلدة جات الفلسطينية شرق عسقلان. ويبدو أنه اجتاح معظم أراضي فلسطين. ولا تتوافر مصادر آرامية تفصل ما حدث في هذه الحقبة, كما تصمت المصادر العبرية التوراتية عن ذكر الوقائع: إِلا أن سفر الملوك الثاني يعترف بالحصار الذي ضربه حزائيل على أورشليم (بيت المقدس) ولم يرفع عنها إِلا بعد أن قدم أهلها الذهب إِلى عاهل آرام. ثم تجددت هجمات مملكة إِسرائيل وغاراتها التوسعية بعد ذلك على أراضي آرام في مناطق حوض الأردن الأعلى, وتتابعت الحروب المتقطعة التي امتدت نحو قرن حتى الثلث الأخير من القرن الثامن ق.م. تتخللها أوقات هدوء وتوقف, ولكن حزائيل نجح في فرض سيادة آرام على معظم أرض كنعان, وشهدت إِسرائيل في أيام يوأحاز, الذي خلف ياهو أوضاعاً شديدة وعصيبة (أواخر القرن التاسع قبل الميلاد) بعد أن فرض عليها حزائيل تقييد تسلحها. وجاء وصف ذلك في سفر الملوك الثاني, (الإِصحاح 7:13) كما يلي: «لم يكن لجيش إِسرائيل إِلا خمسون فارساً و10 عربات وعشرة آلاف من المشاة لأن ملك دمشق أباد بني إِسرائيل وجعلهم كالغبار الذي تطؤه الأقدام).

ظلت آرام دمشق منيعة على أعدائها معظم القرن الثامن ق.م وهي ترد الهجمات الآشورية من الشرق وتحمي جبهتها الجنوبية الغربية في حوض الأردن. ولكن سلطة الملك الآرامي بعد حزائيل تضعضعت بسبب قوة الهجمات الآشورية, ولاسيما في حملة أددنيراري الثالث (810-783ق.م) فلم يتمكن برهدد الثاني (806ق.م) من المحافظة على إِنجازات حزائيل على الجبهة الجنوبية, وعادت مملكة إِسرائيل إِلى مواقعها السابقة بعد أن تولى يربعام الثاني العرش في السامرة (783-743ق.م). وراح يهاجم أهم الممالك الآرامية في دمشق وحماة.

بلغ الصراع الآرامي – الآشوري ذروته في أواسط القرن الثامن ق.م عندما تولى تكلات بلاصر الثالث عرش آشور (745-729ق.م) فقاد سلسلة من الحملات نحو الغرب انتهت إِلى القضاء على تحالف آرامي كبير بزعامة «متع إِل» ملك أرفاد وحليفه «برجاية» ملك «كتك» (لم يحدد موقعها وأسماء ملوكها إِلى اليوم), وضمن هذا الحلف «آرام كلها» كما ورد في نصوص سفيرة. وهو تعبير له دلالته, ولا يرد في أي نص آخر ويشمل كل العالم الآرامي القديم في سورية وحوض الفرات. إِلا أن الآراميين لم يتمكنوا عملياً من توحيد صفوفهم, واستطاعت القوات الآشورية الزاحفة القضاء على دولتهم تباعاً. فبعد احتلالها أرفاد والقضاء على حكم بيت أجوشي (740ق.م), مركز المقاومة في سورية الشمالية, سنحت الفرصة للتحرك جنوباً, عندما طلب ملك يهوذا «فقح» نجدة الملك الآشوري لحمايته من مملكة آرام دمشق وغيرها (734ق.م) واستجاب تكلات بلاصر الثالث للطلب فاجتاح المقاطعات الست عشرة التابعة لدمشق مع مئات القرى والمدن وأعمل الخراب فيها. وقتل بنامو الثاني ملك شمأل (سمأل), الذي انضم إِلى قوات آشور, أمام أسوار دمشق وحوصر رصين الثاني آخر ملوك آرام دمشق (740-732ق.م) إِلى أن سقطت المدينة بعد مقاومة ضارية امتدت إِلى الغوطة. ولاقت السامرة في شمالي فلسطين مصير دمشق في سنة 722ق.م. ثم حماة في سنة 720 ق.م. وبعدها عسقلان الفلسطينية في سنة 711 ق.م. وهكذا انتهى دور الآراميين السياسي في التاريخ القديم وأعيد تنظيم البلاد إِدارياً بتقسيمها إِلى ولايات تابعة للسلطة المركزية في نينوى عاصمة آشور.

ولكن الآراميين وحلفاءهم من الكلدانيين تمكنوا من الاحتفاظ باستقلالهم مدة أطول في حوض دجلة الأدنى, إِذ استولى أمراء آراميون على عرش بابل ووقفوا في وجه الهجمات الآشورية مدة ربع قرن ومنهم نابو مكين زيري (731-729ق.م) ومردك أبلا إِدينا (721-705/703ق.م). وفي خضم هذا الصراع المرير سبى الآشوريون عشرات الألوف من السكان الآراميين الذين نقلوا معهم لغتهم وعقائدهم كما تعرضت بابل للتدمير والتخريب وقضت الحرائق على أهم معالمها القديمة وقصورها ولاسيما على يدي سنحريب ملك آشور, ثم إِبان النزاع بين الأخوين آشور بانيبال (668-627ق.م), وشمش شوم أوكين (668-648ق.م). ومع ذلك فإِن الآراميين لم يقروا بالهزيمة, فأعيد بناء بابل التي سرعان ما استأنفت تصدّيها لمطامع ملوك آشور, واستطاع الأمير الكلداني نابو بلاصّر أو نابو أبلا أصّر (625-605ق.م) أن يعلن نفسه ملكاً على بابل وأن يشن على آشور حرباً لا هوادة فيها متحالفاً مع أعدائها المحيطين بها من الشرق والشمال (الميديون والسكيثيون). وانتهت هذه الحرب بالقضاء على مملكة آشور قضاءً مبرماً (609ق.م). وقامت على أنقاضها الدولة البابلية الثانية الكلدانية (605-539ق.م) التي كان من العسير التفريق فيها بين الكلدانيين والآراميين والعرب إِضافة إِلى البابليين, فقد اختلط الجميع وتمازجوا بقوة وعمق في إِطار ثقافة مزدوجة بابلية – آرامية كانت اللغة الآرامية أهم عناصرها, وظل الأمر على هذا النحو إِلى أن انتقلت السيادة السياسية إِلى ملوك الأسرة الفارسية الأخمينية (539-332ق.م) الذين عرف المشرق القديم في أيامهم وحدة ثقافية لغوية ـ اقتصادية قامت على أكتاف الآراميين لم يشهد لها مثيل بهذا الاتساع من قبل . وبعد سقوط الأخمينيين على يد الاسكندر المقدوني وقيام الممالك الهلنستية (السلوقيون والبطالمة) طغت الثقافة الهلينية على بلاد المشرق. إِلا أن اللغة الآرامية ظلت على الرغم من هذه المؤثرات أهم عامل في وحدة المشرق العربي القديم حتى الفتح العربي الإِسلامي (القرن السابع الميلادي).

مملكة آرام دمشق

ازدهرت مملكة آرام دمشق وازدادت قوة ونفوذ بعد إِبعاد الخطر الآشوري عن العالم الآرامي في غرب الفرات أحرزت مملكة آرام دمشق مكانة مهمة في النصف الثاني من القرن التاسع ق.م عندما تولى الحكم فيها حزائيل ويعني اسمه «ايل يرى» (841-805ق.م) الذي أنهى حكم أسرة برهدد ،و بقي ملك آرام دمشق سيد الموقف في معظم أصقاع العالم الآرامي فبسط سلطانه على جنوب سوريا, ومدّ نفوذه من وادينهر اليرموك إِلى (أرنون) نهر الموجب, و فلسطين ووصل إِلى بلدة جات شرق عسقلان . وامتدت مملكة ارام دمشق لتضم مناطق كثيرة من بلاد آرام

امتداد النفوذ الآرامي

سيطر الآراميون وحلفاءهم من الكلدانيين على منطقة حوض دجلة الأدنى وازداد النفوذ الآرامي في اتجاهات عديدة ، إِذ استولى أمراء آراميون على عرش بابل ومنهم نابو مكين زيري (731-729ق.م) ومردك أبلا إِدينا (721-705/703ق.م). وفي خضم هذا النزاعات، نقل الآشوريون عشرات الألوف من السكان الآراميين في مختلف أرجاء الهلال الخصيب، والذين نقلوا معهم لغتهم وعقائدهم كما تعرضت بابل للتدمير والتخريب وقضت الحرائق على أهم معالمها القديمة وقصورها ولاسيما على يدي سنحريب ملك آشور, ثم إِبان النزاع بين الأخوين آشور بانيبال (668-627ق.م), وشمش شوم أوكين (668-648ق.م). ومع ذلك فإِن الآراميين لم يقروا بالهزيمة, فأعيد بناء بابل التي سرعان ما استأنفت تصدّيها لمطامع ملوك آشور, واستطاع الأمير الكلداني نابو بلاصّر أو نابو أبلا أصّر (625-605ق.م) أن يعلن نفسه ملكاً على بابل وأن يشن على آشور حرباً لا هوادة فيها متحالفاً مع أعدائها المحيطين بها من الشرق والشمال (الميديون والسكيثيون). وانتهت هذه الحرب بالقضاء على مملكة آشور (609ق.م). وقامت على أنقاضها الدولة البابلية الثانية الكلدانية (605-539ق.م) التي كان من العسير التفريق فيها بين الكلدانيين والآراميين إِضافة إِلى البابليين, فقد اختلط الجميع وتمازجوا بقوة وعمق في إِطار ثقافة مزدوجة بابلية – آرامية كانت اللغة الآرامية أهم عناصرها, وظل الأمر على هذا النحو إِلى أن انتقلت السيادة السياسية إِلى ملوك الأسرة الفارسية الأخمينية (539-332ق.م) .

اللغة الآرامية

تنتمي الأرامية وهي احدى لغات سورية القديمة إِلى أسرة لغوية كبيرة عرفت في أوساط الباحثين باسم اللغات السامية وأقرب اللغات القديمة إِليها الكنعانية, وبينها وبين العربية عناصر مشتركة كثيرة في النطق والمفردات والتصريف وعرف المشرق القديم في ايامهم وحدة ثقافية لغوية و اقتصادية قامت على أكتاف الآراميين لم يشهد لها المشرق مثيل من قبل بهذا الاتساع وبهذه القوة ، وحتى بعد دخول الاسكندر المقدوني وقيام الممالك الهلنستية ( السلوقيين والبطالمة ) انتشرت الثقافة الهلينية في بلاد المشرق ، رغم ذلك بقيت اللغة الآرامية برغم التأثيرات الجديدة ظلت منتشرة ومن أهم عوامل وحدة المشرق القديم واستمرت بقوتها حتى دخول العرب المسلمين المنطقة ، وقد تأثرت الكثير من اللغات ومنها العربية بعد ذلك ب اللغة الآرامية .

الأدب الآرامي

لم تؤد التنقيبات الأثرية التي أجريت حتى اليوم إِلى العثور على الكثير من اثار الأدب الآرامي القديم في مناطق سورية بلاد ( آرام ) من أهم ما عثر علية من الآدب الارامي نقش كيلاموا ملك سمأل ونقش اخر يمثل ملك غوزاتا ( تل حلف ) ونقش تل الفخارية وهم من الاثار الارامية في سوريا على نهر الخابور وهي بلاد ارام الجزيرة السورية قلب العالم الارامي القديم ولعل مرد قلة المكتشفات يعود إِلى عوامل مناخية لم تبق على شيء كثير من هذه الآداب القديمة لأن أكثرها كتب على لفائف من البردي أو على الجلد, وهي مواد لا تصمد لعوادي الزمن كالحجر. أما أهم ما بقي من التراث الأدبي الآرامي القديم, فيمكن تعرّفه من المواقع التالية:

نقوش غوزانا وتل الفخارية و سمآل

غوزانا وسمآل وتل الفخارية

تعتبر غوزانا احدى الممالك الآرامية في سوريا ويعتبر نقش ملك غوزاتا من صلب الآدب الارامي اضافة للنصوص الملكية الارامية والتى تعود إلى منتصف القرن الثامن والتاسع ق.م في بلاد ارام في الجزيرة السورية نقش هدد ملك غوزاتا وكذلك نقش كيلاموا ملك سمأل والنقوش الآرامية في تل الفخار ، وقد تبلور الآب الآرامي في عدد من مدن آرام السورية ، وينبغي القول ان سيفوس المؤرخ الروماني كتب كتابه المعروف في التاريخ القديم اولا باللغة الأرامية السورية القديمة في عام 75 م وبعد ذلك باليونانية وهو النص الذي وصل إلى ايدى الباحثين ، ويتضح ان اللغة الارامية تطورت واصبحت لغة الادارة والتجارة والادب وغدت فيما بعد لغة عالمية .

نص دير علا

أو نبوءة الكاهن بلعم بن بئور.

مع ما يعتري النقوش على بعض جدران دير عّلا في الأردن من شكوك في ارتباطها بالآرامية لغوياً, فهي على الأرجح نصوص بلهجة آرامية قديمة كتبت بالحبر الأحمر والأسود على الجدران المكسوة بالكلس. وإِن وضع النص المؤطر ومحتواه يدعوان إِلى التفكير بأنه نسخة عن نص أدبي كتب مبدئياً على ورقة أو ملف من البردي أو من الجلد. ويذكر استخدام الحبر الأحمر من أجل كتابة العنوان أو بعض مقاطع العرافة . ولما كان هذا النقش قد أصيب بتلف شديد, فإِن محتواه يبقى عصياً على الإِيضاح, ويمكن أن يثير تفسيرات مختلفة. ومع ذلك فإِن البداية تتضمن حديثاً عن رؤيا تلقاها في الليل كاهن متنبئ يدعى بلعم بن بئور وفيها خبر سيء. وفي اليوم التالي نقل الكاهن متأثراً هذه الرؤيا إِلى الناس الذين يحيطون به… ولا يعرف شيء آخر من مضمون هذه الرؤيا.

نصوص فيلة

أو سيرة الحكيم أحيقار.

بين المخطوطات الكثيرة التي عثر عليهافيجزيرة فيلة (وهي إِلفنتين) مقابل أسوان (سيين)في الصعيد يمكن تعرف عدد من النصوص الآرامية من عصر آرامية الامبراطورية . أما أهم هذه النصوص فهي أمثال الحكيم أحيقار وقصته, وكانت هذه النصوص متداولة زمناً طويلاً في المدارس الآرامية في العصر الفارسي, وقد بقيت سيرة أحيقار أثراً شعبياً معروفاً في الشرق الأدنى القديم كله كما يتضح من الترجمات المأثورة في عدد من الآداب الشرقية, ولاسيما في الأدب السرياني. أما النواة الأساس في كتاب أحيقار فتتألف من مجموعة أمثال باللغة الآرامية الغربية من مصدر سوري قديم. وقد انتظمت هذه الأمثال في قصة تروي ما أصاب أحيقار من سعد ومن نحس, وهو «الحكيم البارع مستشار آشور كلها, وحامل أختام سنحريب ملك آشور».

وبقي اسم أحيقار مشهوراً في عصور لاحقة, لأنه يرد في لوح مسماري من العصر الهلنستي أدرجت فيه قائمة بأسماء عدد من المشهورين وفيهم أخوقار وهو أحيقار المذكور هنا على الأرجح. وقد عاش في مطلع القرن السابع ق.م . أما النسخة الأخرى لسيرة هذا الحكيم الآرامي فكتبت بلغة آرامية وبلهجة شرقية رافدية ( لهجة الجزيرة السورية ) ، وكان هدفها ترسيخ قيم الشرف والأمانة والإِخلاص لتربية أجيال من الكتّاب والموظفين الذين كانوا يعدّون للعمل في خدمة الدولة في آشور وبابل وفارس .

نقش بهيستون

أو تعاليم الملك داريوس بالآرامية.

ويتضمن هذا النقش نصاً تعليمياً لتأهيل الموظفين, وهو في الأصل نقش ملكي حُوّل إِلى نص مدرسي. وهذه وسيلة من الوسائل التي كانت تتبع لترسيخ الفكرة الملكية والإِخلاص في رؤوس أولئك الذين يعدّون للعمل في الدواوين في أنحاء الامبراطورية. يعود هذا الأثر إِلى الأيام الأولى من حكم العاهل الفارسي داريوس الأول (522/521 ق.م). وهو النسخة الآرامية من نقش تاريخي أعدّ بالخط المسماري وبلغات مختلفة كانت معروفة في بلاد الامبراطورية, هي الفارسية والعيلامية والبابلية, ليعمم ويعلن في مختلف الأصقاع.

ويمكن تأريخ النص الآرامي لنقش بهيستون في الربع الأخير من القرن الخامس ق.م أي بعد قرن تقريباً من اعتلاء داريوس الأول العرش, وهو يؤكد إِضافة إِلى ملاحظات أخرى, استخدام النص الآرامي في تعليم سيرة الملك ومآثره في مدارس الامبراطورية الفارسية وفي تربية أتباعه على الولاء له.

وقد كتب النص الآرامي لنقش بهيستون على ملف بردي طوله نحو ثلاثة أمتار, ويتألف من 190 سطراً, وفيه رواية لأخبار الحملات الأولى التي قام بها داريوس الأول لتوطيد أركان عرشه وقمع عدد من الثورات. وتتضمن الخاتمة وصايا وتعاليم أخلاقية موجهة إِلى من يتولى الحكم بعده, وفيها تحذير من الكذب والكذابين ودعوة إِلى الصدق وقول الحق, وتبشير بمباركة الإِله أهورا مزدا للصادقين ولأبنائهم من بعدهم.

نصوص قمران

أو مخطوطات البحر الميت الآرامية.

فىمخطوطات كتبت بالآرامية والعبرية عثر على عدد منها في مغاور قريبة من البحر الميت في فلسطين (1947) وقد أدى العثور عليها إِلى كشف النقاب عن نصوص آرامية مهمة يمكن تعرف مضمونها بمقارنتها بنصوص موازية في لغات شرقية أخرى معاصرة. ويبدو لأول وهلة أن معظم هذه النصوص الآرامية كتب ما بين القرنين الثالث والثاني ق.م. ومن أهم هذه النصوص أربع مخطوطات من سفر طوبيا. وليس من شك لدى الباحثين اليوم في أن هذا السفر كان قد كتب, أول الأمر باللغة الآرامية, ومن المحتمل أن ذلك كان ما بين القرنين الرابع والثالث ق.م بتأثير قصة أحيقار التي يفترض أن كاتب السفر قد عرفها. وهناك أيضاً سفر أخنوخ, الذي يضم الكتاب السماوي وكتاب الحرّاس وكتاب الأمثال وكتاب الحكماء ورسالة أخنوخ ويمكن أن يضاف إِليها كتاب العمالقة. كان سفر أخنوخ معروفاً بفضل الترجمة الحبشية, ولكن بعد العثور على إِحدى عشرة نسخة مخطوطة بالآرامية من هذا السفر في المغارة رقم 4 في موقع قمران, غدا من الواضح أن الآرامية كانت اللغة الأصلية للنص.

عثر على نصوص أدبية متنوعة من مصادر مختلفة مثل نص صلاة نابونيد, ونص مزيّف عن التكوين من الممكن أن يعود إِلى القرن الثاني أو الأول ق.م. وكذلك ترجوم سفر أيوب. واستخدمت اللغة الآرامية إِلى جانب اللغة المصرية الديموطيقية في كتابة بعض النصوص. ويوجد نص سحري مزدوج اللغة كتب بالمسمارية البابلية وبالآرامية ويعرف بنص أوروك (الوركاء), وكان أول من قرأه وترجمه فرانسوا ثورو ـ دانجان, ثم نشره أندره دوبون ـ سومر.

الحضارة الآرامية

الدين

يضم مجمع الأرباب عند الآراميين آلهة من كنعان وبابل وآشور, إِضافة إِلى آلهتهم الخاصة بهم. وللإِله عند الآراميين اسم عام هو بعل بمعنى سيّد, ويدعونه أحياناً بعل شميين (رب السموات) كما في نص زكر ملك حماة ولعش . وعبدت إِلى جانب بعل الربة الأنثى بعلت التي كانت تدعى ملكة شميين (ملكة السموات) ولبعض المناطق والمدن بعلها الخاص بها كبعل حمون وبل تدمر(بعل الأمانوس) وبعل البقاع (بعلبك). واتخذ الآراميون هدد إِلهاً للطقس كما في دمشق يرسل الأمطار فيخصب الأرض وينبت الزرع ويسبب الكوارث عندما تنحدر السيول من الجبال إِلى الوديان. وكان مقر بعل حمون في الجبل الأقرع (كاسيوس) في اللاذقية الذي كان له في حضارة سورية القديمة ما لجبل الأولمب عند اليونان في تاريخهم القديم. وكانوا يعتقدون أن الزوابع والرعود والبرق من الظواهر التي تدل على هدد الذي كان يطلق عليه في بعض اللهجات اسم أدد أو أدّو ويدعى أيضاً رمّون/ وبتأثير الحوريين أدمج هدد برب العاصفة عند الحوريين تيشوب ورشف عند الحيثيين. وكما تدل الشواهد الفنية يبدو هدد في نحت بارز من سمأل الواقعة في أعالي الأمانوس, في صورة رجل محارب حاملاً الشوكة الثلاثية والمطرقة رمز البرق والرعد. وفي ملاطية يبدو واقفاً على ظهر ثور. ثم اعتنق الآراميين الديانة المسيحية إلى أن جاءت الغزوات الاسلامية فارضةً عليهم الدين الجديد وما زال بعض سكان سورية الحالية يتكلمون اللغة الآرامية ويعتنقون الدين المسيحي مثل صيدنايا و معلولا قرب العاصمة دمشق

الآلهة السورية القديمة

وأهم معابد هدد في دمشق و حلب ومنبج (هيرابوليس) وبعلبك (هليوبوليس). وفي العصر الروماني عبد هدد في بعض المعابد بتأثير الثقافة الكلاسيكية اليونانية ـ الرومانية باسم جوبيتر, وعرف في دمشق باسم جوبيتير الدمشقي. وفي منبج عبدت الربة السورية أثارغاتيس إِلى جانب هدد, وكانت هذه الربة صورة مطبوعة بالهلينية لعشتارت وعنات, وكانت تدعى أيضاً «بنيت» أي ربة الذرية والنبوة وقد حمل الآراميون عبادتها من جبل سمعان وجبل بركات في سوريا إِلى وادي النيل ، ووصف الكاتب السوري لوقيان السميساطي (125-192م), الذي كتب باليونانية, معبدها في منبج في كتابه عن الآلهة السورية .

واختلطت عبادات الآراميين بعبادة آلهة أخرى عند جيرانهم, مثل إِل الكنعاني الذي كان يعد أباً لكل الآلهة, وأقاموا لهم بيوت العبادة حيثما حلوا, و سن إِله القمر عند الرافديين ويدعى بالآرامية شهر، ونابو رب الحكمة في بابل الذي حملوا عبادته حتى أسوان, وشمش إِله الحق والعدل في آشور وبابل.

الفنون الآرامية

شجع أمراء بيت بخياني وغوزانا في الجزيرة السورية وسمأل في كيليكية والأمانوس فناً تشكيلياً سوريا بأمتياز وابداع واضح ، ويوجد تشابه بين الفن ألآرامي والفن الحوري ـ الحيثي. ومن المؤكد أن السوريين في هذه المنطقة الشمالية من البلاد كانوا يرتدون ملابس تشابه مع ملابس الحوريين الميتانيين والحثيين من الممالك السورية الشمالية ، وقد انعكس ذلك على الفن التشكيلي, ومع ذلك فإِن الفنانين الآشوريين الذي زينوا القصر الآشوري في تل برسيب (تل أحمر) صوروا الآراميين بملابس مميزه . كما صوروا آراميي بابل ملتحين ويرتدون مآزر قصيرة ويضعون عمائم على رؤوسهم, أما النساء فكنّ يرتدين أثواباً طويلة. وهكذا فإِن الفن التشكيلي الآرامي ، والتصوير والنحت, عكس البيئات المختلفة للمجتمعات الآرامية ، في سوريا وفي المناطق الاخرى التابعة لحضارة الآراميين .

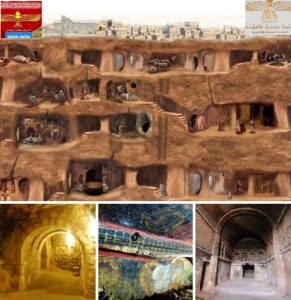

وتبدو الخصوصية في الفن الآرامي في العمارة, فالقصور تتصف بالغرف الواسعة, وتؤدي إِليها أبهاء تحمل أسقفها أعمدة منقوشة ومزينة بالنحت الجميل ولها شرفات واسعة من نموذج حيلاني, كما في تل حلف وعين دارة ( وسط سوريا ). ويبرز تطور فن العمارة في الأبواب وإِكساء الجدران. وفي بناء العتبات بالحجر البازلتي . أما التماثيل الكاملة المكتشفة فقليلة, وأهم المنحوتات عثر عليها في القبور الملكية في تل حلف وسمأل. أما التصوير فإِن الرسوم الجدارية تمثل مشاهد من الحروب والصيد والرحلات النهرية والبحرية وموضوعات ميثولوجية. وفي رسوم عن الطبيعة تختلط صورة الإِنسان بمخلوقات أخرى كما في الإِنسان ـ العقرب (من تل حلف). مسلّة برهدد ألآرامية التي نذرها للإِله ملقرت (من القرن التاسع ق.م).

الصناعة والتجارة في العصر الآرامي

الصناعة :

وبرع الآراميون في الصناعات المختلفة مثل صناعة الملابس الصوفية والكتانية والقطنية الجميلة, والأثاث الخشبي والجلود, وأدوات الكتابة, وفي صناعة الحليّ من الفضة والذهب والحفر على المعادن والعاج, وقد عثر على نماذج من العاج في أرسلان طاش (حداتو في شمالي سوريا), هي موجودة اليوم في متحف اللوفر. واشتهرت بعض المدن السورية القديمة منذ عصر أوغاريت وإِبلا وحماة وكركميش بالحفر على عاج الفيل الذي كانت قطعانه تعيش في سورية الشمالية في غاب العاصي حتى أواخر الألف الأول ق.م وقد صنع منه الحرفيون المهرة الأختام التي نقش عليها صور من الحياة اليومية والدينية والتماثيل والعلب والأمشاط واللوحات التزيينية واستخدموه لتطعيم الخشب كالموزاييك وغيرها الكثير من الصناعات التي برع فيها الانسان في فترة الحضارة الآرامية في سورية والمشرق القديم .

التجارة:

للتجارة في سورية القديمة ماض عريق يرقى إِلى إِبلا وأغاريت وماري وغيرهم من الممالك السورية القديمة . ولكن التجارة بلغت ذروة مجدها في العصر الآرامي. وكان التجار الآراميون يبعثون قوافلهم إِلى جميع بلاد المشرق القديم لتصل إِلى منابع دجلة والفرات شمالاً وإِلى مصر والحجاز جنوباً. واكتشف في العاصمة الآشورية نينوى بعض الأوزان البرونزية التي خلّفوها. واحتكر الآراميون التجارة الداخلية في البلاد ،كما سيطر الكنعانيون على التجارة البحرية في المتوسط والبحر الأحمر. ومن دمشق حاضرة البلاد السورية كانت تنطلق قوافل كبيرة باتجاهات مختلفة. وعمل ملوك آرام ولاسيما حزائيل على فتح طرق التجارة مع مدن فلسطين ومصر وشبه الجزيرة العربية.

واحتل التجار الآراميون مكاناً مهماً في البنية الاقتصادية للامبراطورية الفارسية الأخمينية فيما بين القرنين السادس والرابع ق.م فحملوا الأرجوان من مدن الساحل السورى (الفينيقي) وتاجروا بالأقمشة المطرزة والكتان والحجر الكريم واليشب, وجلبوا النحاس من قبرص, وخشب الأبنوس من إِفريقية واللؤلؤ من الخليج, ونقلوا العطور والعقاقير والزيوت والتمور والثمار المجففة, واتصلوا في رحلاتهم ببلاد بعيدة استوردوا منها التوابل والبخور. وكان يرافق التجار في رحلاتهم المسافرون والمغامرون وقد تميز التجار الاراميون بشكل كبير عن غيرهم . وهكذا تحركت في عالم الشرق العربي أسر وتنقلت من سوريا جاليات حاملة معها حضارتها ومعتقداتها وثقافاتها وعاداتها ولغاتها وهو ما أدى إِلى تفاعل بين أقطار المشرق العربي القديم وثقافاته وانتشار الثقافة والفن والتجارة الارامية في مناطق قريبة وبعيدة ، وهذا يوضح مدى ما كان علية الاراميون من حضارة وتقدم استمر مع تعاقب الحضارات بعد ذلك .

المصادر

^ محمد حرب فرزات. “الآراميون”. الموسوعة العربية. Retrieved 2009-04-27.

علي أبو عساف, الآراميون (1989).

محمد محفل, اللغة الآرامية (جامعة دمشق 1991).

https://www.marefa.org/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86