هل تعلم ما هي سوريا!!!!؟

مخطوطات جديدة لكنيسة الكلدان تُثبت أنها سريانية

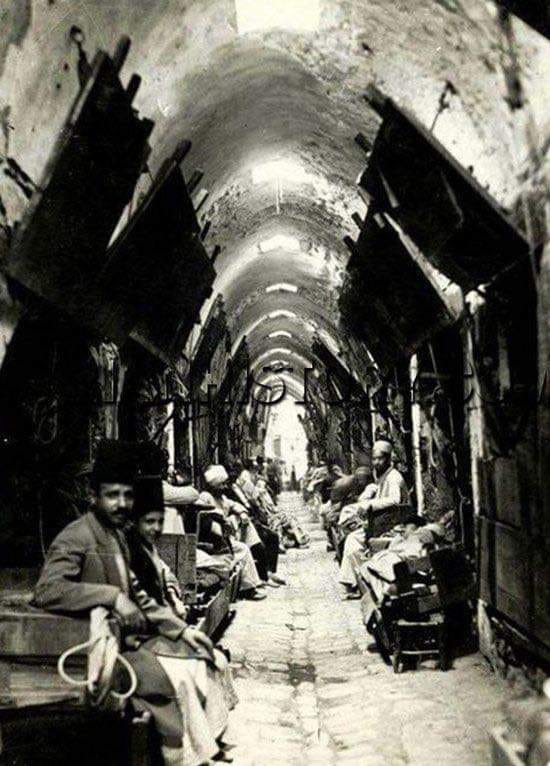

ذكرنا عدة مرات أن الكلدان والآشوريين الحاليين لا علاقة لهم بالكلدان والآشوريين القدماء، إنما هم سريان شرقيون نساطرة قامت روما حديثاً ولأغراض سياسية وطائفية، بانتحال لقب الكلدان وإطلاقه على القسم الذي تكثلك منهم، وثبت اسم الكلدان عليهم في 5 تموز 1830م، كما هو معروف ويؤكده الجميع بمن فيهم رجال دين الكلدان ومنهم البطريرك الحالي ساكو في كتابه خلاصة تاريخ الكنيسة الكلدانية ص41، ثم قام الإنكليز سنة 1876م بانتحال اسم آشوريين وإطلاقه على القسم الذي بقي نسطوري، وقد استغل الطرفان هاتين التسميتين المُنتحلتين لتشويه تاريخ العراق والكنيسة فيه بالإدعاء زوراً أنهم ينحدرون من الآشوريين والكلدان القدماء.

وقد أدرجنا مئات الوثائق تثبت ذلك، وكلما نكتشف وثائق جديدة ومهمة دامغة سنعرضها للقاري الكريم، لذلك ندرج اليوم مخطوطات لكتب أخرى قديمة من أرشيف كنيسة الكلدان نفسها تُثبت أنها كنيسة سريانية حتى بعد أن سَمَّتها روما كلدانية، وأنها بقيت تقرن السريانية باسمها لأنه هو الاسم الحقيقي، وهذه المخطوطات هي كثيرة وغير معروفة أو مطبوعة أو متداولة، أكيد أن الكنيسة الكلدانية تعلم بها لكنها لا تريد نشرها أو طبعها لأنها تفضح تسميتها الكلدانية المزورة حديثا، وسأكتفي بنشر كتابين:

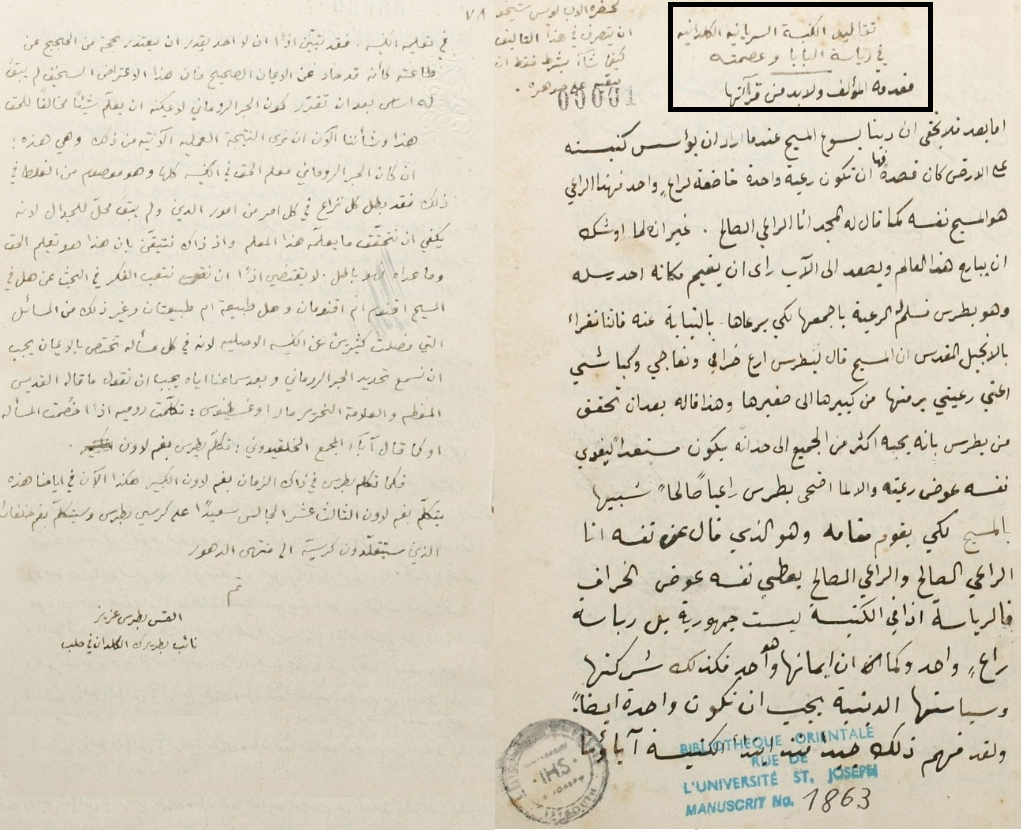

1: كتاب (تقاليد الكنيسة السريانية الكلدانية)، سنة 1863م، قدَّم له ونشره القس بطرس عزيز نائب بطريرك الكلدان في حلب فيما بعد، والحقيقة إن اسم هذا الكتاب لوحده يكفي وواضح، إذ حتى بعد التسمية الكلدانية لم تتخلى كنيسة الكلدان عن الاسم السرياني، لأنه هو الاسم الحقيقي، بل يذكر الكتاب أنهم يُسمُّون أنفسهم (الملة السريانية الكلدانية)، وأن الكلدان هم السريان الشرقيون.

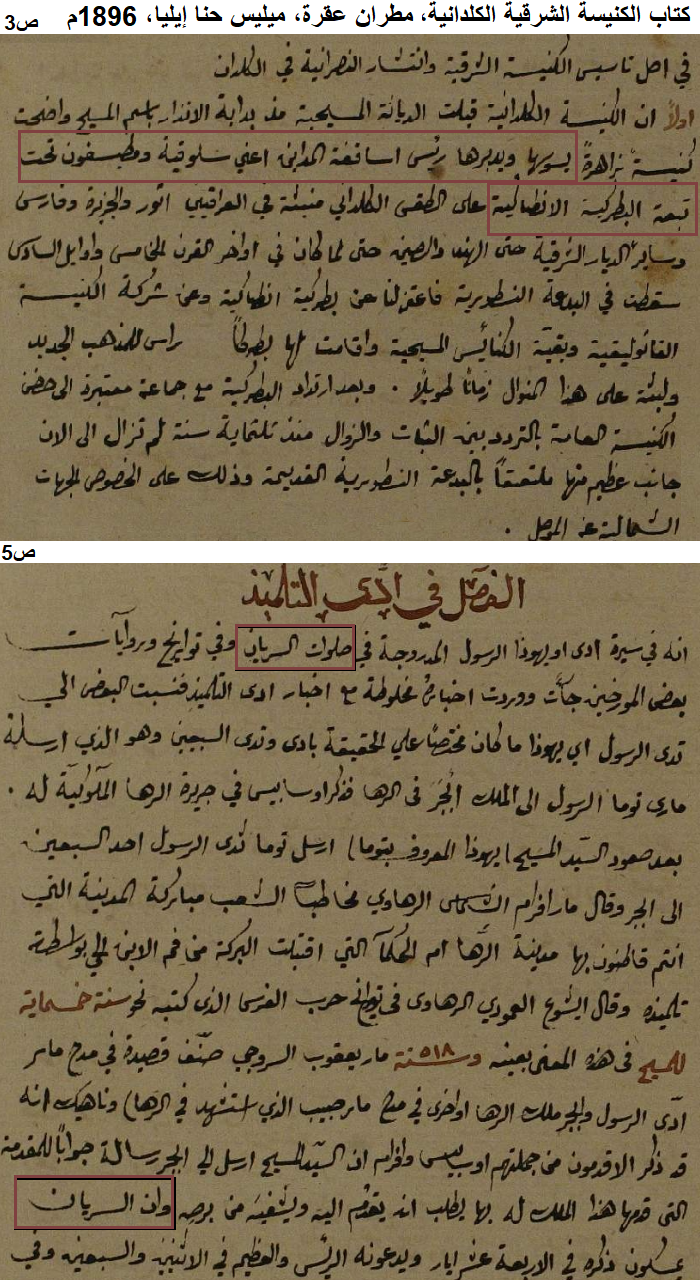

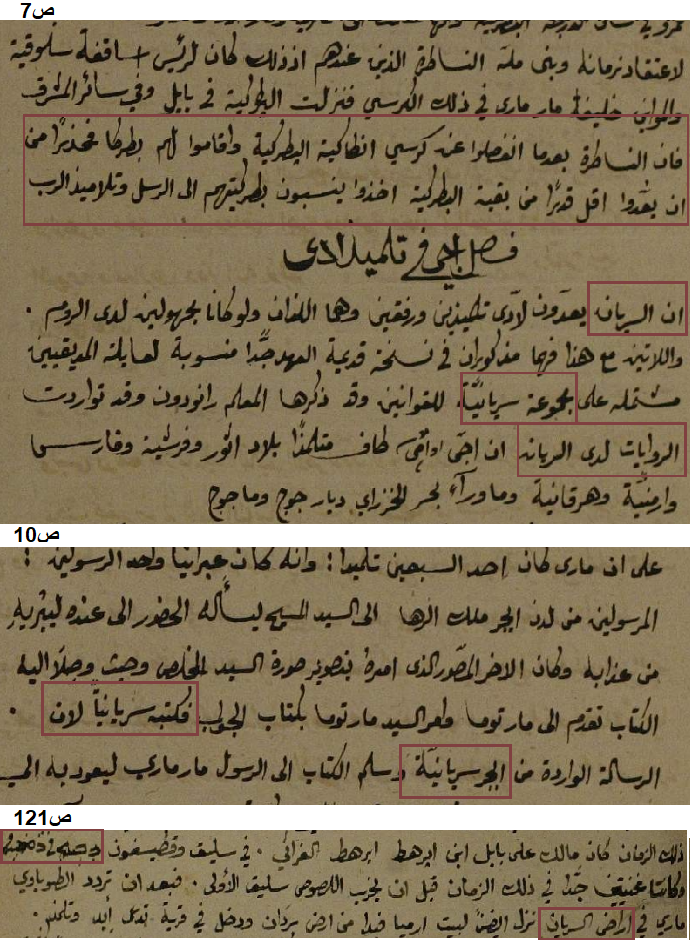

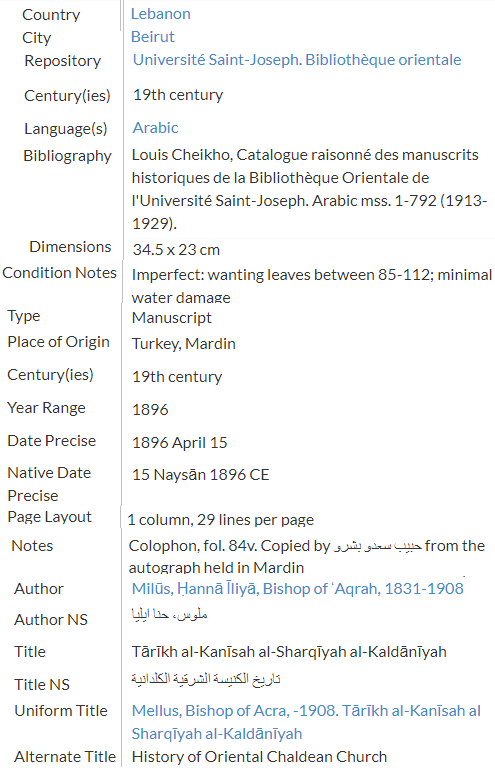

2: كتاب الكنيسة الشرقية الكلدانية لسنة 1896م لمؤلفه مطران عقرة ميلس حنا إيليا، والحقيقة إن هذا الكتاب عنوانه فقط هو الكلدانية، والمؤلف يحشر كلمة الكلدان عندما يتكلم هو، لكن داخل الكتاب كله سرياني عندما يتعلق الأمر بالأمور التاريخية القديمة، ويقول المؤلف:

إن كنيسة الكلدان تأسست في سلوقية قطسيفون (المدائن)، وكانت تتبع كنيسة أنطاكية (السريانية)، وكثير من أساقفتها الأوائل رُسموا في أنطاكية، وإلى عهد جاثليق كنيسة المدائن داديشوع +456م، كانت الكنيسة لا تزال تتبع أنطاكية، ويُسمِّي المطران ميليس مركز كنيسته سلوقية وقطسيفون (المدائن)، بلاد الآراميين وبلاد السريان، ثم يقول اعتنقت كنيسته المدائن المذهب النسطوري، ومنذ حوالي 300 سنة عادت للكنيسة الجامعة (يقصد أن كثير من رعية كنيسة المدائن النسطورية اعتنقت الكثلكة سنة 1553م أي حوالي 300 سنة من تاريخ كتابه سنة 1896م، وهذه الكنيسة هي التي سيثبت اسمها لاحقاً في 5 تموز 1830م، كلدانية)، ثم يذكر المؤلف أن سيرة مار أدي مبشر كنيسة الكلدان موجودة في صلوات السريان، ويضيف أن الروايات سريانية، والمجموعات الأولى سريانية، والقوانين سريانية، والمراسلة بين السيد المسيح وأبجر ملك الرها كانت بالسريانية، والقديس الشهيد شمعون ابن الصباغين في كنيسة من يُسمُّون أنفسهم اليوم كلداناً وآشوريين قد أشار إلى استشهاده السريان وبالسريانية، وبرديصان الشاعر الشهير أيضاً في كنيسة المؤلف، هو مبتدع سرياني ويتكلم عن مار أفرام السرياني، ص3، 5، 7، 11، 15، 19-22، 36-37، 69، 80-81، 111، وغيرها، وهذه بعض الصفحات المهمة من كتابه.

وشكراً/ موفق نيسكو

صلوات سريانية لمريم العذراء في انتقالها للسماء روحاً وجسداً

الطب في حلب خلال مئة عام 1850-1950

Kültür

Kültür, bir medeniyetin atan kalbidir. İnsanı yaşatan, kendisine yaklaştırıp kendisi olmayı sağlayan ve onu dirilten zinde bir ruhtur. Kültürü oluşturan temel öğelerin başında ise dil gelir. Dil ile kültür bir yapının ayrılmaz parçalarıdır, bu ikili sağlam ve sürekli bir uyum içerisindedir. Aynı şekilde inanç da kültürel yapı içerisinde önemli bir yer tutar. Kültür ile inanç arasında da daima bir ilişki ve etkileşim söz konusudur. Kültür ile inancın bir araya gelip, anlamsal açıdan iç içe geçmesi, kültüre farklı ve yeni anlamlar katar. Dolayısıyla inancı kültürden soyutlamak bazen yanıltıcı olabilir. Çünkü bütün inanç sistemlerinde muhakkak yaşatılan bir kültür yapısı da vardır.

Yüzyılların akışıyla şekillenen kültürün, yaşam koşulları içinde -dilin incelikleriyle- yoğurulup yorumlanması, sürekliliğinin temel etkeni olarak gösterilir. Bu sebepledir ki kültür, dil kalıbında şekillenip dil kabında gelecek kuşaklara aktarılır. Dil olmadan kültürel gelişim mümkün değildir ve medeniyet de akim kalır. Kültürel anlama sahip her kavramın semantik varlığı, onu geliştiren ve kullanan dilin anlatımlarıyla doğru orantılıdır. Onun için kültürde zayıflık, bir konuda zayıflık değil, her konuda zayıflık demektir. Çünkü insan ve kültür arasında büyük etkileşim vardır: Kültür, yaşama, benlik algısına ve gelişimin temeline katkı sunar. İnsanın düşünsel başarısı dilin ve kültürün gelişimine; dilin ve kültürün başarısı da, insana ve topluma bağlıdır. Bu ikisi yekdiğerini tamamlamakta ve var etmektedir. Sosyolojik manada kültürün ürünü olan insan, aynı zamanda kültürün taşıyıcısı, yaşatıcısı ve geliştiricisi konumundadır.

Bu açıdan bakıldığında, kültürün temel öğesini oluşturan dil, aynı zamanda bir isimlendirme ve tanımlama sistemidir. Bir dili kullananlar o dile göre kavramlara anlam yükler ve yüklenen anlama göre tavır geliştirir. Ancak tanımlamaların yanlış kullanılması, sağlıklı iletişime ve anlamaya/anlaşılmaya ket vurur. Meram ve niyetin karşı tarafa aktarılmasında sorunlar yaratır. Dolayısıyla kullanılan kavramların doğru anlamını bilmek hem yazı, hem konuşma dilinde doğru iletişim kurabilmenin de yegâne yoludur. Bir dille konuşup yazmak o dili bilmek anlamına gelmez. Önemli olan o dille düşünmek, üretmek, düşünsel bir alan yaratmaktır. Çünkü dil, sosyo-kültürel yaşamda tuza benzer işlevlere sahiptir. Tuz, özünü koruyamazsa, bayatlar, tadı kaçar. Koruyucu özelliklerini kaybeder ve işe yaramaz bir hâle gelir. Aynı şekilde günlük hayatta, hizmet alanlarında dilin edebî özü korunmaz ve yaşatılmazsa o dilin de tadı kaçar. Belki de her tarafta yaşanan huzursuzluğun altında işte bu tadı kaçmış dilin temel gerçekliği yatmaktadır.

Nasıl ki ‘‘altının kıymetini sarraf biliyorsa’’ kültür ve dilin kıymetini de onu korumaya gayret edenler bilir. Çünkü kültürel derinlik anlaşılmadan, o derinliği oluşturan dilin zenginliğine ait hazinenin kıymeti de bilinmez. İşte bu sebeple kültürün kıymetini -daha çok- kültür adına derdi olan ve sarraf titizliğiyle gece-günüz çalışan üretken fikir işçileri bilir. Bundan dolayıdır ki, fikir işçilerin derdi büyüktür. Onlar tıpkı bir istiridye gibi, karınlarında inci büyütmek için didinip uğraşırlar. Çünkü toplumun, kültürün, insanın, hayatın tamire muhtaç arızaları, dertleri, sorunları onları rahatsız eder. Bu nedenle maddi zenginliğin mana ve algı dünyasına huzur vermesi kültürel zenginliğe bağlıdır. Ruhsal özgürlük olmadan, dünyevî özgürleşme olmaz. Maddiyatın, nefsaniyetin, bencilliğin dağı ne kadar yüksek olursa olsun, kültür, terbiye ve erdemin yolu o dağların üzerinden geçer. Denildiği üzere, ‘‘Her şeyi madde de arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür.’’

Bu yolda, insanın kendini tanıması ve geliştirmesi için felsefeyi; temel varoluşsal hakikati ve toplumsal gerçekliği anlaması için de öz kültürünü (ve evrensel kültürü) iyi öğrenmesi gerekir. Kültür olmadan varoluşsal hakikatin ve toplumsal gerçekliğin önemsediği temel kavramların ve değerlerin anlaşılması zordur. Bu durum, sosyolojik araştırmanın doğasını oluşturur. Çünkü kültür, hayatımıza anlam, düşüncemize yön, terbiye ölçülerimize ilke ve ahlak katar. Kültürel bilinç, zihinsel bariyerleri yıkar. Duvarlar yerine köprüler kurar. Kibrin ve gösterişin yemeğiyle karnını doyurmaz. Tevazuu ve sadeliğin terbiyesiyle büyür. Bu nedenle kültürsüz sözü, görgüsüz ve hatta bazen ahlaksız anlamına gelir.

Psiko-sosyal çalışmalara göre, insanlaşmanın yolu, insanın kendisini ve başkasını anlamakla kurulur. Mana ve düşünce dünyasına saygı duymakla gelişir. Medeniyetin taşıyıcı sütunu kültür olmadan söz konusu saygının var olması ve gelişmesi mümkün değildir. Burada kültür / Mardutho[1] ܡܰܪܕܘܼܬܳܐ ve karakter eğitimi / tulmodo d-yasro / ܬܘܼܠܡܳܕܳܐ ܕܝܰܨܪܳܐ insanlaşmayı sağlayan manevî yaşamın temel gücünü oluşturur. Çünkü bu iki kavramın tematik derinliği insanın ahlaki ve düşünsel yaşamında çok önemli işlevlere sahiptir. Dolayısıyla bu kavramların anlam dünyasındaki erozyonu ve aşınması kültürde de, insanlaşmada da, zayıflığa ve bir tür erozyona neden olmaktadır. Bu ise sadece bir konuda değil, her konuda zayıflık anlamına gelir. Kültürü, karakter eğitimini ve karakter dönüşümünü önemsemiyorsak, yalnız ruhumuzu değil, bedenimizi, hayatımızın anlamını da ihmal ediyoruz demektir. Bireysel ve toplumsal yaşamda bu önemli başat bilgiden ve bakıştan yoksun olmak, ahlaki açıdan insanlaşmayı zorlaştırır.

İçsel devrimlerini yap(a)mayanlar, kültürel benliğini geliştir(e)meyenler, bu sıkıntılı süreci anlamlandırmada ve aşmada zorluk çekerler. Hayata dair varoluşsal özgün hakikatin anlaşılması için gereken kültürel ve felsefi bakışın alt yapısını oluşturamazlar. Bu da çıkış ve çözüm yolunu zorlaştırır. Bu nedenle diline ve kültürüne sahip çıkamamış toplumlar tıpkı kökleri kuruyan ağaç gibi esen her rüzgâr karşısında devrilmeye mahkûm olurlar.

Bütünsel bir yaklaşıma ve holistik bir bakışa sahip olunmadan sosyal açıdan çok şey ifade eden kültür gibi hayatî bir kavramın manevî önemini anlamak, elbette ki kolay değildir. Zira kültür, dalları göğe doğru uzanan, her daim yeşil kalabilen, dört mevsimde de meyve veren bir ağaç gibidir. Kökleri derinde, sağlam olan bir kültürün gölgesi ise hem dinlendirici hem de rahatlatıcıdır. Ancak ışığı engelleyen dalları zaman zaman budanmalıdır, böylelikle ağaç daha fazla ışık alır, dalları daha çok güçlenir, meyveleri daha fazla olgunlaşır ve daha lezzetli olur. Bilindiği üzere, seyreltme yapılan ormanlarda, ışığın bolca vurduğu ağaç gövdeleri ve dalları daha güçlü hâle gelir. Bu durum tecrübeyle kanıtlanmıştır.

Kültür ağacından faydalanmak, eski alışkanlıkların ve ezbere dayalı düşüncelerin budanmasına; kalıp yargılarının ve yerleşik algılarının dönüşmesine bağlıdır. Herhangi bir insan veya topluluğun, olduğu yerde kalarak kültür denilen ağaçtan faydalanması mümkün değildir. Sabırsızlık, aşırı öfke, kör edici tutku, güç arayışı, güç tutkusu, bencillik, kıskançlık, dışlama, inat, kibir, kin, gurur, iftira, sömürü, istismar, aşırı güven, gösteriş, açgözlülük, isyankârlık, sahtekârlık, karalama, rekabet, intikam hırsı, çekememezlik, nefret vs… insanın (ve topluluğun) ışığını engelleyen dallarıdır ve budanmaları hayatî önem taşır. Işığın gerek manası gerekse önündeki engeller kişiden kişiye farklılık gösterse de kişinin sağlıklı gelişmesini sağlayacak bir yaşam için bunun anlaşılması zorunludur. Hayatımıza nelerin ışık verdiğini çok iyi öğrenmeliyiz. O ışığın ruhumuza ulaşmasını ve güçlenmesini engelleyen her ne varsa onu iyi budamalıyız. Budamalıyız ki, hayatımız güzelleşsin. Bunun için öncelikle fark etmemiz, yavaşlamamız, durmamız, sakinleşmemiz, yüzleşmemiz ve şimdiye kadar yaptıklarımızın kısmen aksini yapmamız gerekir. Ama bunu kültürün ruhu ve sevgisiyle yapmaya gayret etmeliyiz. Çünkü kültür, her şeyden daha fazla iki dünyamızı da zengin kılabilecek bir unsurdur. Ancak bunu fark etmek ve fark etmenin bilinciyle davranmak ayrıdır. Fark etmenin bilinci, sürekli olarak olumsuz duygu ve düşüncelere saplanmamayı gerektirir. Bu nedenle kültür yolunda sorumlu ve vefalı davranan insanın ruhu dingin kalır. Zekâsı da, sefası da, sedası da hoş olur.

Kültür cansız bir nesne gibi değildir. Canlı bir olgudur. Ona can ve hayat verecek olanlar merhametli farkındalık ve sorumluluk sahibi insanlardır. Dolayısıyla kültürün canlılığı ve kuşatıcılığı kültürel farkındalıkla doğru orantılıdır. Canlanması ve hayat bulması kültür taşıyıcıların kararıyla değil, onu kucaklayan ve kucaklayacak olan toplumsal kesimlerin ve bireylerin iradesi, kararı, kişiliği, kapasitesi, ufku, iç dünyası, sorumluluk anlayışı, hayali ve niyetiyle mümkündür. Kültür bazen, sosyo-politik bilince ve anlama kapasitesine göre algılanmakta, bazen “istendiği” gibi yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Bu tarz bir algılama ve yorumlama kültürün taşıdığı değerlerin amacından ziyade neye nasıl yaklaşıldığıyla ve neyin nasıl anlaşıldığıyla ilintilidir. Ancak bilinmelidir ki, kendini bilen ve kültürel farkındalığı yüksek hiçbir samimi insan (veya grup), kültürü istediği şekilde anlama ve yorumlama gafletine düşmez. Buna yeltenmez. Aksine kültürdeki temel ve nihai amacın ne olduğunu yakalama gayreti içerisinde olur. Kültürü oluşturan arka plandaki geliştirici düşünsel vitaminlerden tıpkı bir gıda kaynağı gibi beslenmeyi dikkate alır. Çünkü öteden beri kültür, insanların ve toplumların dönüşmesinde etkili bir güç gibi işlev görmektedir. Bu nedenle kültürel nitelik taşıyan edebi eserler güncelliğini yitirmeyen özelliklere sahiptir.

Bireysel ve toplumsal tutum, kültürü canlandırmak açısından önemli olsa da, kültür de onların karşısında zannedildiği kadar pasif değildir. Kültür de güçlü ve donanımlı bir aktördür. Kendi etkisini farklı didaktik yaklaşım ve üsluplarla ortaya koyar. Ve kendi öz anlamını, meramını, derdini, sevgisini aktarmaktan asla vazgeçmez. Bu durum, yaşamın anlamı olan sevgi ve bilginin ışığıyla güçlü bir etkileşime dönüşene kadar devam eder. Eder ki, kültürün ışıltısıyla kişinin yolu aydınlansın, gönlü ısınsın, yurdu ışısın. Onun donatısıyla insan parıldasın, zenginleşsin, yaşamı anlam bulsun.

Kültürel ışıltıların yaşamda yer edinmesi, kültürün sosyolojik gerekçelerini ve zorunluluğunu çok iyi kavramaktan geçer. Bu da sosyolojik alanda derinleşmeyi gerektirir. Bu meyanda başka etkenler olsa da, eğitim ve kitap olmazsa olmazdır.

Not: Bu yazı önce BİANET’te yayınlandı.

Kaynak: https://m.bianet.org/4/141/265461-kultur

Yusuf Beğtaş

[1] Kültür / Mardutho ܡܰܪܕܘܼܬܳܐ kavramı, Süryanicede ‘yürümek, gitmek, seyahat etmek, akışta olmak, disipline etmek, eğitmek, edep vermek, terbiye etmek, rehberlik etmek, bilgilenmek’ gibi anlamlara gelen rdo ܪܕܐ fiilinden türetilmiştir. Bu da gösteriyor ki, ahlaki normlara bağlı kalarak yaşam yolunda yürümek, ilerlemek ve gelişmek için kültür hayati öneme haizdir.

Ahlaki Kötülük

“Kötü, aldatmacalar kullanır!(…) Ya sürek avındaki şeytan güruhu, beni dosdoğru iyinin içine sürerse? (…) Kötü, iyiyi tanır ama iyi kötüyü tanımaz. (…) Şeytani olan, iyinin suretine bürünür bazen, hatta bütünüyle onun vücuduna yerleştirir kendisini. Eğer bu gerçek bana gizli kalırsa, hiç kuşkusuz yenik düşerim, çünkü böyle bir iyi, gerçek iyiden daha ayartıcıdır.”

Franz Kafka (1883-1924).

Bu deyişiyle ünlü yazar Kafka ahlaki kötülüğe dikkat çekerek “her olayın sonuçlarını düşünerek ölçülü davranma” ilkesine dikkat çekmektedir.

Etik ve ahlak kavramları, günlük konuşmada aynı anlamda kullanılıyorsa da, sosyal bilimcilere göre, etik, doğru ve yanlış davranışların kuramsal yönünü; ahlak ise bunun hayata geçirilişini, pratiğini ve sergilenen davranışları ifade eder.

Süryani kültürüne göre, iyi insan, kötüyü/kötülüğü bildiği ve onu yapmaya muktedir olduğu halde yapmayandır. İyilikse, ilahi değerlere organik bir bağla bağlı olan saf-temiz düşünce halidir. Yaratılış gayesi ile insan arasındaki ahengi koruyan ruhani enerjidir. Hayatta esas olan bu ahengin korunması ve bozulmamasıdır. Bu ahengin korunması ve bozulmaması için birbirimize sadece daha iyi sözler ve daha iyi eylemler değil; aynı zamanda daha iyi niyetler ve daha iyi düşünceler borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Ünlü sosyolog/filozof Eric Fromm (1900-1980) iyi insan vasfını şöyle tanımlıyor: ‘‘İyi insan, aklından hiç kötülük geçirmeyen değildir. İyi bir insan, her türlü kötülüğün farkında olup, buna rağmen bilinçli olarak iyiliği tercih eden insandır.’’

Bu bağlamda en az bencillik kadar diğerkâmlığın da yaygınlaşabilmesi, insanların kendilerine yapılmasını istedikleri şeyleri başkalarına yapmaları, kendisine yapılmasını istemedikleri şeyleri de başkalarına yapmadıkları bir yaşam kurmanın en kolay yolu ahlaklı iyi bir insan olmaktan geçer.

Toplumsal yaşamda iyiliğin ayakta kalması, herkesin ama herkesin ‘‘ahlakın bir parçası’’ olarak iyiliği gözetmesine bağlıdır. Bu da erdemli olmayı ve erdemliliği gerektirir. ‘‘Erdem ilkesi’’, insanı aşırılıklardan koruduğu gibi, sürekli iyiye, doğruya, adalete, vicdana, güzele, ölçülülüğe yöneltir. Ünlü yazar Goethe’nin dediği gibi, “İnsan kendini yalnızca insanda tanır”.

Ahlaki kötülük ise, iyi niyet taşımayan bunun karşıtı hal ve durumdur. Art niyetle bilerek yapılan tercihlerin, ihmallerin, kasıtlı davranışların verdiği zarar ve ıstırap ahlaki kötülüğün özünü oluşturur. Zarar verici sapma davranışlarla haksızlık ve mağduriyet doğuran, insanın huzurunu ve toplumun istikrarını bozan her türlü yıkıcı söz, davranış ve faaliyet, ahlaki kötülük anlamına gelir. Bunun temel kaynağı da, bencilliktir. Erdem ve düşünce yoksunluğudur.

Kötü olduğu bilindiği halde kasıtlı olarak takınılan (veya neden olunan) tutumlar, bilerek yapılan eylemler, ihmalkâr yaklaşımlar ve bu nedenle oluşan bütün mağduriyetler ahlaki kötülük anlamına gelir. Başka bir deyişle, iyi ve gerekli olduğuna inanıldığı halde özellikle veya dikkatsizlik sonucu yapılmayanlar, yapılmaması gerektiği halde bilinçli niyet/söylem/eylemle maddi-manevi zarar ve hasar bırakan davranışlar da ahlaki kötülüktür. İnsan ve diğer canlılar üzerinde, kasıtlı ya da ihmal sonucu oluşan acılar; keyfilik ve kayıtsızlık sonucu meydana gelen kötülükler de bu kapsam içinde değerlendirilir. Sabırsızlık, aşırı öfke, kör edici tutku, güç arayışı, güç tutkusu, bencillik, kıskançlık, dışlama, inatçılık, kibir, kin, gurur, fesat, fitne, iftira, dedikodu, hakaret, hor görme, emek dâhil her türlü hırsızlık, yalan, rüşvet, sömürü, istismar, aşırı güven, gösteriş, açgözlülük, şehvet, isyankârlık, sahtekârlık, tamahkârlık, karalama, intikam hırsı, çekememezlik, koğuculuk/kovuculuk, nefret, acımasızlık, adaletsizlik, görevi kötüye kullanma, aldatma, manipülasyon, zulüm, insan onurunu rencide eden her türlü olumsuz tutum, garazlı ve sapık düşünceye bağlı davranışlar ahlaki kötülüğün belli başlı virüslarıdır.

Ahlaki kötülük, insanın ruhsal ve sosyal sağlığını bozan bir virüs gibi olsa da, ona karşı, tıpkı bulaşıcı virüslerle yapılan mücadelenin mantığı geliştirilirse, döngüdeki dengenin, huzurun ve istikrarın gücü artacaktır.

Yusuf Beğtaş

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği / Mardin