سؤال بسيط و مهم من أحد الإخوة الغيورين و جواب سريع :

“سؤال استاذ هنري كيف لي ان افهم وابرهن للاخرين واقنعهم بان شعوب وادي الرافدين من سومريين وبابليين واشوريين وغيرهم قد انقرضوا ولم يبقى غير الاراميين ماهي الدلائل التس تستند عليها في انقراض كل الشعوب ماعدى الشعب الارامي وشكرا”

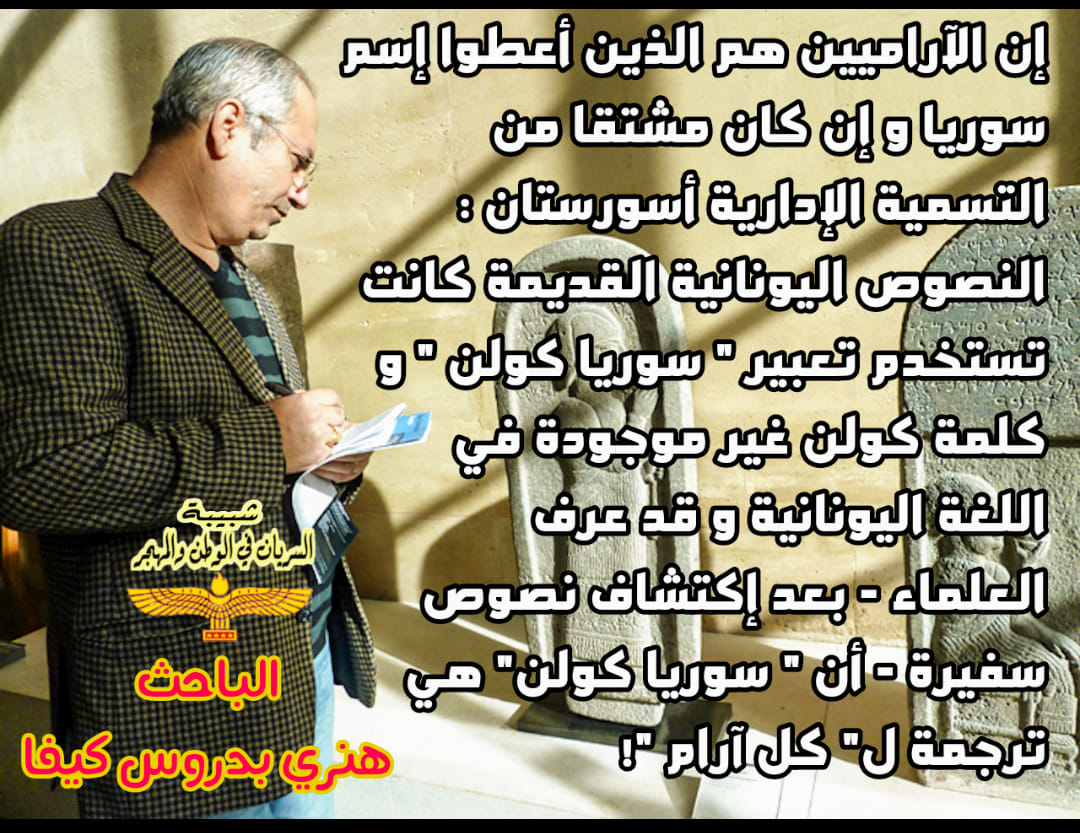

١ – إنني قد أجبت على هذا السؤال في أبحاث عديدة و أتمنى من الاخوة

المهتمين أن يطلعوا عليها من خلال موقع التنظيم الآرامي.

٢ – بكل محبة أنت لا تستطيع أن تقنع الآخرين لأنه الموضوع هو تاريخي و ليس سياسي : هنالك عشرات البراهين العلمية التي أنت غير

مطلع عليها و” الآخرين ” أيضا هم غير مطلعين … أتمنى منك – إذا كنت

مهتما – هو إعتماد التاريخ العلمي و ليس الشعبي أو السياسي المزيف

و أرجو كنك أن تطالب المؤسسات السريانية بإعتماد التاريخ الأكاديمي!

٣ – تعبير ” وادي الرافدين ” هو حديث و خاطئ . لقد كان العراق القديم

مقسما الى عدة مناطق تاريخية و جغرافية و بكل تأكيد تسمية بيت نهرين

أو بلاد ما بين النهرين أو Mesopotamia لم تطلق على العراق و لكن

على الجزيرة السورية ( نهريما / آرام نهرين ).

٤- لقد كتبت ” من سومريين وبابليين واشوريين وغيرهم…”

أ- صحيح لقد سكن العراق القديم عدد كبير من الشعوب القديمة و منها من

كان شرقيا مثل الشعب الأكادي و العموري و الآرامي و منها من كان

من الشعوب الهندو أوروبية مثل السومريين و الغوتيين و الشعب الكاشي

و الشعب الحوري و الشعب الميتني …

ب – لم يسكن العراق شعبا إسمه ” بابلي ” و لكن التسمية البابلية هي

تسمية إدارية فارسية أطلقت على بلاد أكاد القديمة و قد نقلها قدامى اليونان من التسمية الفارسية . الكتابات الأكادية لم تذكر وجود شعب

بابلي و للأسف لنا أن العلماء في القرن التاسع عشر قد إستخدموا هذه

التسمية ” البابلية ” بمعنى ” أتنية ” و لغة و حضارة .

ج – الشعب الأشوري هو خليط من شعوب أكادية و عمورية شرقية

مع شعوب حورية و ميتنية …

٥ – لقد ذكرت في النقطة رقم ٢ بأن السرياني المثقف لا يستطيع أن

يقنع الآخرين لأنه ربما هو نفسه يردد طروحات تاريخية خاطئة مثل

” شعب بابلي ” و في كثير من الاحيان ” الأخرون ” هم أخوة سريان

و لكنهم من السريان المضللين الذين يقسمون شعبنا السرياني الآرامي

من أجل هوية أشورية منقرضة منذ حوالي ٢٥٠٠ سنة …

٦ – كيف إنقرض الشعب السومري ؟

أقدم ذكر للشعب السومري هو حوالي ٣٥٠٠ سنة ق٠م و العلماء اليوم

يقسمون تاريخ الإنسان الى مرحلتين :

* مرحلة ما قبل التاريخ و هي منذ ظهور الإنسان حتى إكتشاف الكتابة !

* مراحل التاريخ و هي منذ تاريخ السومريين حتى اليوم : معظم المؤرخين يقسمون هذه المراحل الى ثلاث فترات زمنية .

أولا – التاريخ القديم : منذ إكتشاف أقدم كتابة ( و هي سومرية ) حتى سقوط روما سنة ٤٧٦م .

ثانيا – التاريخ الوسيط منذ سقوط روما سنة ٤٧٦م حتى سقوط القستنطينية

سنة ١٤٥٣م .

ثالثا – التاريخ الحديث منذ سقوط القستنطينية سنة ١٤٥٣م حتى اليوم .

لا أحد يحق له أن يتنكر لتاريخ الشعب السومري و منجزاته و لكن للأسف كثير من السريان و عن جهل مطلق يرددون أن شعبنا يتحدر من

شعوب عديدة قديمة , ومنهم الشعب السومري ؟ علما إن الكتابات السومرية ( اللغة السومرية ) قد إضمحلت في بداية الألف الثاني ق٠م

و ذلك لإنتشار الشعبين الأكادي و العموري في بلاد سومر القديمة !

إن أغلب الكتابات السومرية التي وجدت في مدينة أشور و بابل هي

منقولة عن كتابات أقدم و بعبارة أوضح أن اللغة الأكادية هي التي كانت

محكية منذ بداية الألف الثاني حتى إنتشار أجدادنا الآراميين في بداية

الألف الأول ق٠م .

في الألف الثاني و الألف الأول لم يعد هناك أي ذكر للشعب السومري

كشعب مستمر و كشعب حافظ على إستمراريته .

هنالك عدد كبير من القراء قد سمعوا بتاريخ الشعب السومري و للأسف

قد إنخدعوا بطروحات بعض الأحزاب العروبية أو الحزب القومي السوري التي تتنكر لتاريخ الشرق العلمي و تدعي تارة أن الشعوب القديمة قد خرجت من شبه الجزيرة العربية و طورا أن الهوية و التسمية

” السورية ” تشمل بقايا شعوب قديمة ؟

٧ – من هو الشعب ” البابلي ” ؟

لا يوجد شعب بابلي في تاريخ العراق القديم و قد شرحت مرارا أن التسمية البابلية في الكتابات الأكادية تشير الى سكان مدينة بابل أو الى

أحد ألهتها و لم تكن تشير الى ” بلاد بابل ” أو ” هوية بابلية “!

عندما إحتل الفرس بلاد أكاد و قضوا على حكم الكدانيين سنة ٥٨٣ ق٠م

عمدوا إلى إطلاق تسمية ” بلاد بابل ” على بلاد أكاد القديمة .

ملاحظات مهمة :

أ – خلال الألف الثاني ق٠م قد سكنت عدة شعوب في بلاد أكاد أي وسط

و جنوب العراق و مع أن الكتابات الأكادية في هذه الفترة كانت تستخدم

تسمية ” بلاد سومر و أكاد ” فإن بقايا الشعب السومري قد ذابت و إنصهرت ضمن الشعبين الأكادي و العموري !

ب – الشعب الكاشي Cassite قد سكن في بلاد أكاد بين القرنين السادس

عشر و الثاني عشر ق٠م و هو شعب غير شرقي . و مع أنه لم يعد لهم

أي ذكر خلال الألف الأول ق٠م نرى ملوك قد حافظوا على تسمية بلاد

أكاد ببلاد كردونياش و هذا لا يعتبر إستمرارية الشعب الكاشي حتى

الألف الأول ق٠م .

ج – نحن نعلم من الكتابات الأكادية – خاصة التي تركها ملوك أشور –

كيف إنتشرت عشرات القبائل الآرامية في كل بلاد العراق القديمة .

هذه الكتابات الأكادية تؤكد وجود تسميتين جغرافتيين ” مات كلدو “

و ” مات أريمي ” منذ أواسط القرن الثامن ق٠م .

كثيرون من القراء لا يعرفون أن الآراميين قد صهروا بقايا الشعوب

القديمة في بلاد أكاد أو بلاد بابل بعد سنة ٥٣٨ ق٠م , و أن المصادر

السريانية الشرقية القديمة قد إستمرت في إستخدام الإسم القومي و الجغرافي ” بيت آرامايا ” أي بلاد الآراميين !

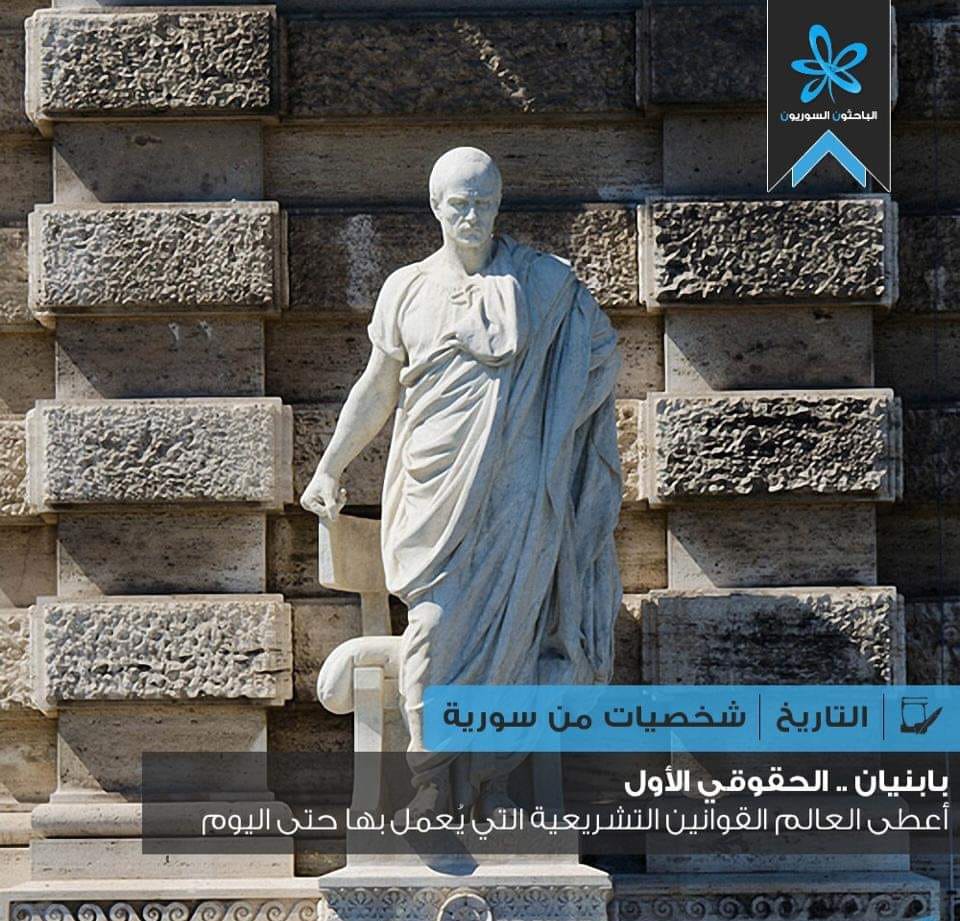

د – عندما يتحدث قدامى اليونان عن شعب “بابلي ” في الألف الثاني ق٠م

فإن هذه التسمية البابلية تبقى غامضة و لا نعرف من هو الشعب المقصود

هل هو الشعب الأكادي أم العموري أم الكاشي أو غيرهم ؟

بينما التسمية البابلية إذا كانت تعود الى الألف الأول ق٠م فإن – بدون شك- تقصد الشعب السرياني الآرامي .

٨ – كيف إنقرض الشعب الأشوري ؟

أ – على القارئ أن يعرف أن شعوب عديدة قد سادت ثم بادت أي غاب

ذكرها عن مسرح التاريخ و من تلك الشعوب الشعب الأشوري ! .

ب – كان الآراميون يشكلون أكثرية عددية في الإمبراطورية الأشورية

قبل زوالها : لقد كان الآراميون يشكلون أكثرية ساحقة في بلاد نهريما

أي الجزيرة السورية و في بلاد آرام ( سوريا القديمة ) و شرقي الأردن

و خاصة في بلاد أكاد التي ستعرف في المصادر السريانية النسطورية

ببلاد الآراميين . و حتى بلاد أشور نفسها كان الآراميون يتفوقون عدديا

على الأشوريين أنفسهم ( أبحاث حاييم تدمر و غارللي ).

ج – القبائل الآرامية و تحت قيادة نبوخدنصر قد إستقلت سنة ٦٢٦ ق٠م

ثم هاجمت و دمرت بمسادة الميديين الإمبراطورية الأشورية سنة ٦١٢ ق٠م .

د – بقايا الأشوريين قد إنصهروا بالأكثرية الآرامية بعد خسارتهم للحكم

و إنتشار اللغة الآرامية بينهم التي محت اللغات الأكادية و العبرية و

الكنعانية .

ه – المصادر السريانية الشرقية و الغربية معا تؤكد لنا أن العلماء السريان

قد إفتخروا ” فقط ” بالهوية الآرامية . العلماء السريان لم يفتخروا بهوية

سومرية أو بابلية أو كنعانية أو أشورية ! من له أذنان سامعتان فليفهم !

و – المصادر السريانية و العربية لم تذكر الأشوريين كشعب معاصر !

فقط بعض السريان المنافقين قد إدعوا في بداية القرن العشرين بتسمية

أشورية مزيفة و هوية أشورية منقرضة !

ز – وجود أحزاب و كنيسة تدعي بإنتماء تاريخي أشوري اليوم لا و لن

يستطيع إحياء هوية أشورية منقرضة : هذه الأحزاب تفضح نفسها

وتتعامل سياسيا مع كل حزب يقبل ” أشوريتها المزيفة “. أكبر برهان

على زيف هذه الأحزاب هو إدعائها بوجود لغة أشورية و العمل على

نشر طروحات تاريخية مزيفة تدعي أن ” السورث ” هي لغة مستقلة

تتحدر من اللغتين الأكادية و الآرامية ؟

٩ – إستمرارية شعبنا الآرامي .

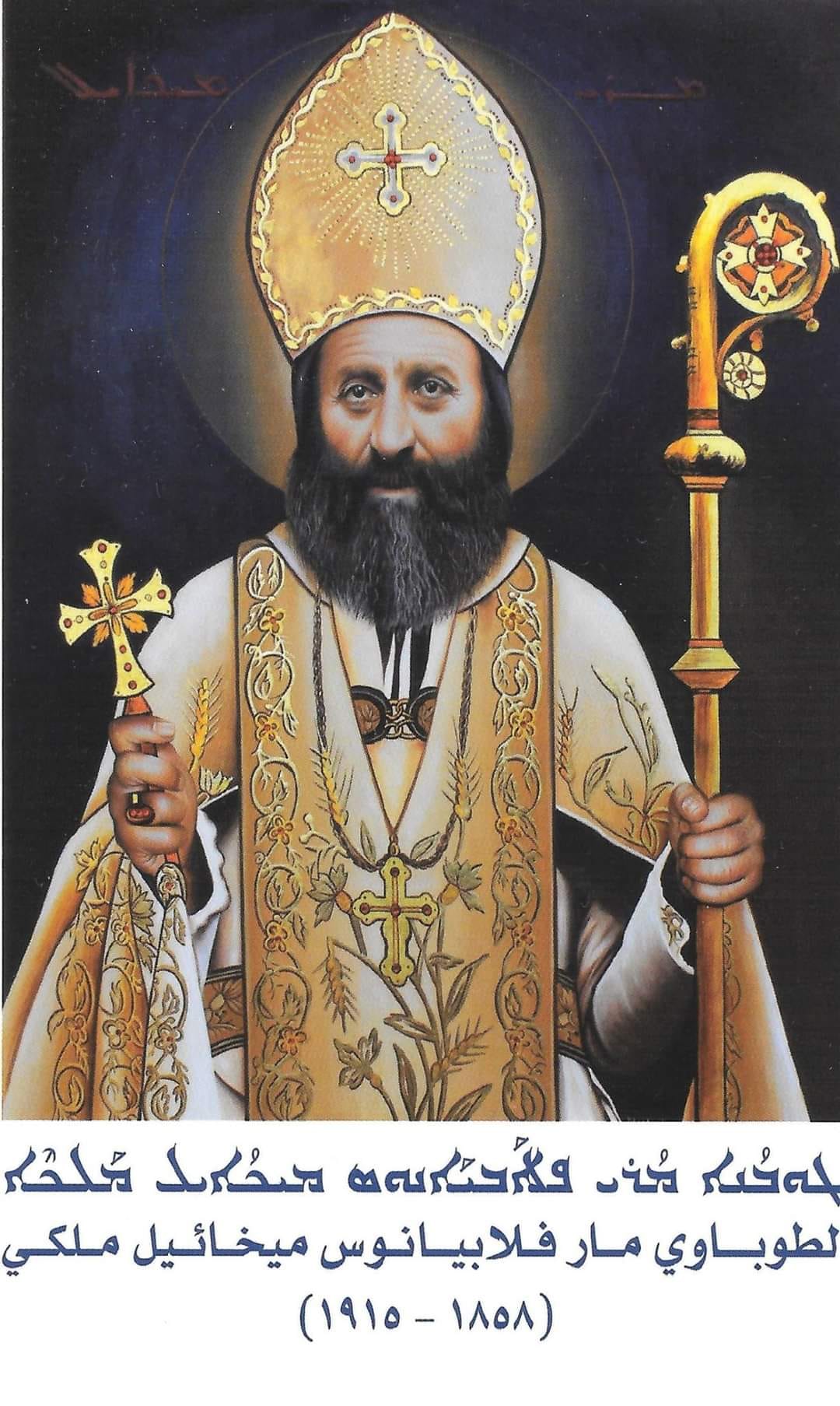

المصادر السريانية هي المنارة و هي التي تؤكد لكل سرياني غيوربأن

العلماء السريان من مار افرام الى ابن العبري قد أكدوا أن هويتنا هي

الهوية الآرامية . إنتشار طروحات غير علمية قد إدعت في الماضي بأن

أجدادنا قد تخلوا عن إسمهم الآرامي هي بسبب وجود إيديولوجيات

مزيفة لهويتنا الآرامية : السريان لم يتخلوا عن إسمهم و هويتهم الآرامية !

فقط السريان الضالون ير

ددون هذه الطروحات الخاطئة من أجل مصالحهم أو من أجل مفاهيم حزبية منافقة .