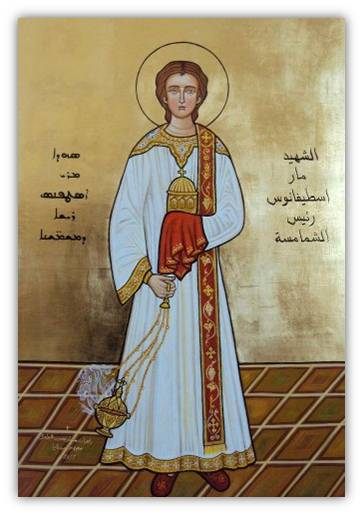

الشماس أو الخادم في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية

السريان في تواريخ العرب والمسلمين

السريان أو الآراميون أمة وحضارة مشهورة في تراث العرب والمسلمين، وقد ذكرنا سابقاً أن تراث العرب والمسلمين مهم جداً للسريان، والسبب أنهم عاشوا معاً، وكُتَّاب العرب والمسلمين لم يكونوا مسيحيين أو سرياناً، بل طرفاً مستقلاً كتبوا أسماء القوم المعروفة بينهم، لذلك كتابتهم هي دليل واضح على وجود السريان كأمة قومية حضارية، وأن الكلدان والآشوريين الحاليين هم سريان، ولا وجود لاسميهما مطلقاً، بل لشهرة السريان عند العرب كالمسعودي، اليعقوبي، الطبري، أبي الفداء، ابن خلدون، وغيرهم، فقد عَدَّ قسم منهم كل الأمم القديمة بضمنها دولتي بابل وآشور، سرياناً، وسَمَّوا ملوكهم، ملوك السريان، وخصصوا فصلاً بعنوان: ملوك السريان، وأول الملوك بعد الطوفان كانوا سرياناً، وآدم أبو البشرية تكلم بالسريانية..إلخ (المسعودي، مروج الذهب، فصل ملوك السريان، ج1 ص140. تاريخ اليعقوبي، ج1 ص81. تاريخ ابن خلدون، ج2 ص78. أبي عبيد البكري، المسالك والممالك، ص203. البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص94).

رغم أن السريان انقسموا إلى عدة أقسام، لكن العرب كانوا ينظرون إليهم كشعب سرياني واحد، فيُسَمُّون جميعهم، السريان، وقد ميَّزَ العرب المسلمون بشكل واضح بين السريان كقوم وحضارة، وبين النصارى كدين، فاستعملوا كلمة النصارى الواردة في القرآن على المسيحيين عندما كانوا يريدون تمييزهم كدين عن المسلمين مثل، كتب الرد على النصارى ومجادلتهم، المسيح (ع) بين النصرانية والإسلام، النصارى في القرآن..إلخ، بينما استعملوا كلمة سرياني عندما أرادوا تمييزهم كأمة وحضارة ولغة وغيرها، وهل كان المسلمون يجرؤون على استعمال اسم السريان بدل النصارى الوارد في القران للدلالة على المسيحيين لو لم يكن اسم السريان هو اسم قوم وحضارة؟، وسنجد أن العرب سموا كل المتكلمين بالسريانية كاليهود والصابئة وغيرهم من غير المسيحيين أيضاً، سرياناً، فقد سَمَّى العرب المسلمون الشعب، سريانياً، وبلادهم بلاد السريان، وبعض مناطق السريان في الشام والعراق، سورستان، وليس نصراني ستان، ومناطق السريان في العراق، سورستان العراق، وحددوا منطقتها من الموصل إلى آخر الكوفة (معجم البلدان، ج5 ص91، سورستان. والبغدادي، مراصد الاطلاع، ج2 ص754. والبلخي، البدء والتاريخ، ج2 ص15).

وسَمَّى العرب بعض الجبال، جبل السريان، وسَمَّوا السنين وشهورها والأعياد، بسنين وشهور وأعياد السريان، والموسيقا والأنغام أيضاً، سريانية (مروج الذهب، ذكر شهور القبط والسريانيين، اختلاط الألسنة، الموسيقا، ج1، ص140، 214، ج2 ص 385-387، 343، والتنبيه والإشراف، ص66 و177. والبيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، سنة وشهور وآباء السريانيين والأعياد، ص70، 119، 255-288. وتاريخ أبي الفداء، ج1 ص132، وتاريخ اليعقوبي، ج1 ص81. والجهشاري، الوزراء والكتاب، ص1. والصفدي، الوافي بالوفيات، تاريخ السريان، ج1 ص32. والحميري، الروض المعطار، شهور السريانيين، ص192. وغيرهم) ويقول المسعودي إن الكلدان القدماء كانوا سرياناً، ولغتهم سورية (سريانية)، (التنبيه والإشراف، ص166، 172، ولاحظ دقة المسعودي بقوله: لغتهم سورية، لأن اللغة السريانية هي لغة بلاد سوريا، لكن السريان ولغتهم السريانية ليست محصورة في دولة سوريا الجغرافية الحالية، مثل ما العرب والعربية ليست محصورة في جغرافية الجزيرة العربية (وانظر مقدمة تاج العروس أيضاً فيقول السريانية نسبةً لسوريا، ويقول ابن خلدون، السريان ينتمون إلى سوريان بن نبيط بن ماش بن آرام (تاريخ ابن خلدون، ج2 ص78. والقلشقندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص36)، ويقول الزركلي: الجاثليق هو رئيس رؤساء الكهنة السريانيين في بلاد المشرق، العراق وفارس وما إليها (الزركلي، الأعلام، ج5 ص117).

ولشهرة السريان بين العرب، فجميع أهل العلم كالأطباء والفلاسفة والمترجمين عند العرب هم، سريان، وجميع العلوم والفلسفة لم تتُرجم في المراحل الأولى من اليونانية إلى العربية مباشرةً، بل تُرجمها السريان من اليونانية إلى السريانية ومنها إلى العربية، وفي المراحل المتأخرة، ترجم السريان كتب اليونان من اليونانية للعربية مباشرةً، ففي كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء، سَمَّى ابن أبي أصيبعة (1198-1270م) الباب الثامن “طبقات الأطباء السريانيين الذين كانوا في ظل دولة بني العباس”، ويقول عن بختيشوع بن جرجس: اسمه يعني عبد المسيح وفي اللغة السريانية معنى البخت، أي العبد، وعن بختيشوع بن جبرائيل إنه كان سريانياً نبيل القدر، ويجب الملاحظة أنه فرَّق بين الأطباء السريان في العراق، والأطباء غير السريان، وأطباء ديار بكر، والملاحظة أنه فرَّق بوضوح بين مسيحي أو نصراني ويهودي، فسَمَّى كل من كانت لغته سريانية، سرياني، أي حتى اليهودي سَمَّاه سريانياً لأن لغة اليهود كانت السريانية (الآرامية)، فيقول: يوحنا بن ماسويه مسيحي المذهب سرياني، ص223، وسرجويه الطبيب كان يهودي المذهب سريانياً، ص209، وفي أخبار الحكماء لأبن القفطي (1172-1248م): كان سرجويه سريانياً يهودي المذهب، ص213، ويوحنا بن ماسويه نصراني سرياني، ص248، وكان أهرون القس السرياني في صدر (الملة) وكناشه بالسريانية، ص57، وسنان بن ثابت الصابئ كتب رسالة في ملوك السريانيين، ونقل كتاب القس يوسف السرياني إلى العربية، ص133، وكذلك فعل ابن جلجل في كتابه “طبقات الأطباء والحكماء”، بل أكثر، فلشهرة السريان عند العرب، عَدَّ كل الحكماء منذ عهد الطوفان في الشرق دولتان فقط، السريانية والكسروية أي الفرس، ص34، وبعدهما ذكر اليونان، ثم خصص الفصل السادس: من لم يكن في أصله رومياً ولا سرياناً ولا فارسياً، ويذكر ابن سينا أيضاً في كتابه “القانون في الطب” الأطباء السريان، وألَّف العرب بعض كتب الطب مثل كتاب الطبيب والجراح خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي +1036م: أسماء العقاقير وأعمارها باليونانية والسريانية والفارسية والعجمية وتفسير المكاييل والموازيين، وتفسير الأسماء الجارية في علم الطب، وقد ذكر العرب أنه كان للسريان خمسون مدرسة في بلاد ما بين النهرين (أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج2 ص59-60)، ولعب السريان دوراً بارزاً في بيت الحكمة، ويُلقب حنين بن إسحق بدائرة معارف السريان في القرن الثالث الهجري (مجلة المجمع العلمي العراقي، هيئة اللغة السريانية، مج21 ص139)، ووردت أخبار ديارات وكنائس السريان في كتب الديارات، للحموي، الشابشتي، الأصفهاني، البغدادي، الكلبي، السري الموصلي، الخالديين، الشمشاطي، وفي العصر الحديث، محمد سعيد الطريحي، الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة وضواحيها، وحبيب الزيات، الديارات النصرانية في الإسلام، وغيرهم.

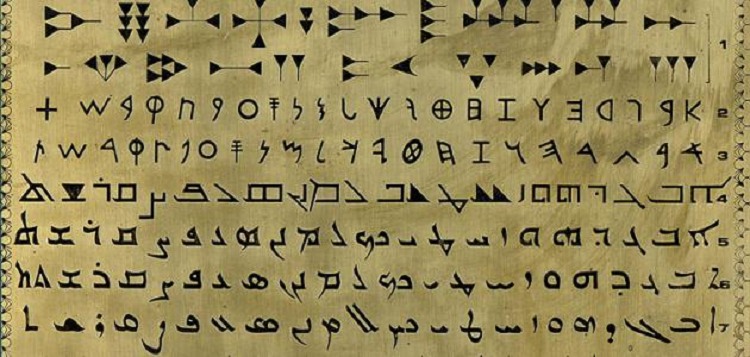

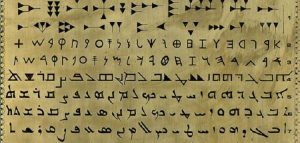

يقول العرب المسلمون: وضع السريان حروف الأبجدية العربية أبجد، هوَّز، وهيلا تبعد فيها العجمة لأنها حروف يقع عليها تعليم الخط بالسرياني (الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج1 ص271، والسيوطي، المزهر، ج2 ص298)، والخط العربي قِيس على هجاء السريانية (عبد السلام هارون، نوادر المخطوطات، 1954م، مجموعة 5، ص65)، والقلم الذي كُتب به القران الكريم هو نظير القلم السرياني (ابن النديم، الفهرست، الكلام عن القلم السرياني، ويذكر بكثرة السريان ولغتهم وشخصيات وأطباء سريان)، وأبو الأسود الدؤلي وتلاميذه وضعوا حركات ونقاط الإعجام في المصحف الإسلامي على غرار السريان (مقدمة أبو عمر الداني، المحكم في نقط المصحف، ص28– 29)، وفي الحديث أن الرسول أمر زيد بن ثابت تعلم السريانية قائلاً: أتحسن السريانية؟ فإنه يأتيني كتب بها، فتعلَّمتُها في سبعة عشر يوماً، فكنت أقرأ لرسول الله كتبهم إذا كتبوا إليه، وأُجيب إذا كَتَبْ (القلشقندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج1 ص202، وسنن الترمذي، كتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في تعليم السريانية، ص730)، والعالم السرياني يعقوب الرهَّاوي (+708م) أفتى لرجال الدين السريان أن يعلِّموا أولاد المسلمين بعد أن كانوا مترددين (أحمد أمين، فجر الإسلام، ص132)، وعندما احترقت الكعبة 608م تقريباً،أعاد الوليد بن المغيرة بنائها، فأدخل رجل من قريش عتلة بين حجرين، فوجدوا كتاباً بالسريانية لم يدروا ما هو، فقرأ لهم يهودي: الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض (ابن إسحق، ص153)، وجلبَ عبدالله بن عمرو بن العاص بعيرين محمَّلين بكتب سريانية من معركة اليرموك وكان يقرأ منها (ابن كثير، البداية والنهاية، ج2 ص277، فصل فيما يذكر من صفاته (ع) في الكتب المأثورة عن الأنبياء الأقدمين)، وينقل الطبري عن ابن حميد: استوينا على رأس الجماء جبل بالعقيق إذا قبر عظيم عليه حجران عظيمان فيهما كتاب بالمسند لا أدري ما هو، فعرضته على أهل السريانية، فلم يعرفوه (ج1 ص738–739)، ويقول ابن حزم: إذا تيقنا فالسريانية أصل العربية والعبرانية معاً، وأول من تكلم بالعربية إسمعيل (ع)، والعبرانية لغة إسحق، والسريانية بلا شك لغة نبينا إبراهيم (ص)، وبنقل الاستفاضة الموجبة بصحة العلم فالسريانية أصل لهما (الإحكام في أصول الأحكام، ج1 ص31–32).

في الكافي للكليني 2/124 عن أبي بصير: دخلت على الإمام الكاظم (ع) فقلت: يا أبا محمد إن نوحاً (ع) كان في السفينة فطافت بالبيت وضربت بجؤجؤها الجبل، فقال نوح يا ماري أتقن، وهو بالسريانية يا رب أصلح، وفي الاختصاص للمفيد عن بعض أئمة أهل البيت: كان خمسة أنبياء سريانيون: آدم، شيث، إدريس، نوح، وإبراهيم (ع)، وفي تفسير الطبرسي لسورة البقرة أن جبرائيل وميكائيل اسمان أعجميان عُرِّبا، وقيل جبر بالسريانية، وفي الميزان للطباطبائي، سورة الأنعام: كان إبراهيم (ع) يتكلم السريانية وهى لغة قومه، (أي السريانية قومية أسوةً بحديث الرسول الذي رواه الحافظ عن أبي هريرة وابن عساكر: العربية هي اللسان، ومن تكلم بالعربية فهو عربي، ومسألة كون لغة إبراهيم هي السريانية ترد عند كثير من علماء المسلمين سنة وشيعة، كالطبري، ابن سعد، ابن حزم، وغيرهم).

نتيجة المخالطة اقتبس العرب من السريان ألفاظاً كثيرة، كأسماء شخصيات العهد القديم: إسحق، إسمعيل، إسرئيل، فإسحق صيغة سرياني، لا عبرية (יצחק ي ص ح ق، أو ישחק ي ش ح ق)، وإسمعيل وإسرائيل (ء ش م ع ي ل، أو، ء س ر ي ل، أو، ء س ر ء ي ل) اسمان سريانيان، لا عبرانيان (ישמעאל ي ش م ع ء ل، وישראל ي ش ر ء ل)، وبعض الأسماء بصيغتها اليونانية أُخذت من السريان، لا من اليونان، فنجد ابن هشام ينقل عن ابن اسحق اسم برثلماوس بصيغته ومعناه السرياني، فكتبها (أبن ثلماء)، لأن كلمة بر بالسريانية، تعني، ابن (السيرة النبوية، ص109 و643)، وينقل الطبري وابن حزم والسيوطي وغيرهم الأسماء بصيغتها السريانية مثل فطرس (بطرس)، وأورد السيوطي وغيره عدداً من الكلمات بصيغتها السريانية جاءت في القرآن الكريم مثل: إنجيل، جهنم، طور، فردوس، وغيرها، ويقول جواد علي، إن كل الألفاظ اليونانية دخلت العربية عن طريق السريان، لا عن طريق اليونان، ومن السريان تعلَّمها الجاهليون (المُفصَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 8 ص536–537)، والعرب يلفظون الكلمات اليونانية كما يلفظها السريان، فيقولون: فندق، طقس، درهم، إقليم، وليس كما يلفظها اليونان: بندخيون، تكسيس، دراخما، طليما، وحتى اسم اليونان، فالعرب سَمَّوهم يوناناً كما سمعوا اسمهم من السريان، لا هيلس، كما سمعوه من اليونان.

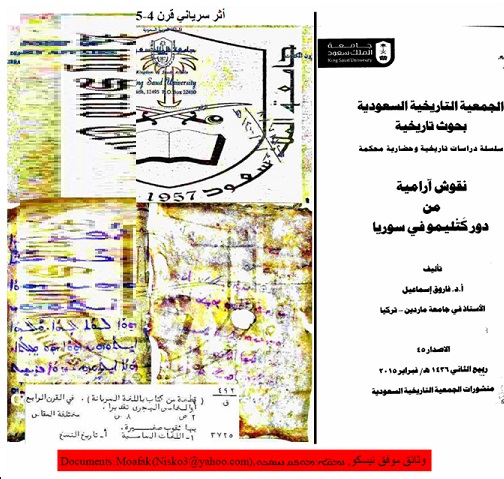

وأُلِّفت كتب آثار آرامية في جزيرة العرب مثل (نقوش تيماء الآرامية) لسلمان عبد الرحمن الديب أستاذ الكتابات العربية القديمة، جامعة الملك سعود، قسم الآثار، وعُثر على مخطوطات سريانية في جزيرة العرب، وتنشر جامعة الملك سعود بحوثاً تاريخية آرامية-سريانية. موفق نيسكو

Rasyonel Hizmetin Faydası

Süryani kültüründe, farklı beklentilere kapılmadan görev aşkıyla hayatın sürekliliği amacıyla minnetsiz, samimiyetle ve bilinçli yapılan hizmete ‘‘rasyonel hizmet’’ denilir. Süryanicede buna teşmeşto mlilto ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ denilir.

Farklı beklentilerle, minnetle, yargılayarak ve suçlayarak yapılan hizmete ‘‘irrasyonel hizmet’’ denilir. Süryanicede buna teşmeşto d-huyobo ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܝܒܐ denilir.

Hayattaki bütün alanlar, bu iki hizmet anlayışıyla kendini var etmektedir.

Rasyonel hizmet anlayışında ‘‘iyilik, eylem halindeki sevgi’’ olunca, en büyük faydası, hem yapana, hem yapılana fayda sağlıyor olmasıdır. Çünkü rasyonel hizmet, sevgiden başka temel güdüye sahip değildir. Yaşamı geliştiren ve zenginleştiren bu rasyonel hizmettir. Fakat bilinen çeşitli nedenlerden ötürü irrasyonel hizmetin sevgisi ve etkisi maalesef daha çok baskındır. İrrasyonel hizmet/teşmeşto d’huyobo anlayışı ile davranınca, hayat bencilleşiyor, karmaşıklaşıyor, kör bir labirente dönüyor. Ortaya çıkan rahatsız edici algılarla sosyal iklim bulanıyor.

Bu açıdan baktığımızda, insanlık ailesi olarak henüz kendini tamamlamamış, tekâmülü devam eden, etkileri tam olarak bilinmeyen, yarattığı dönüşümün sonuçları kestirilemeyen bir sürecin içindeyiz. Bu dönüşüm akıl almaz bir hızla sürmektedir. Böylesi süreçlerden geçerken zihniyet değişikliği kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, rasyonel hizmeti önceleyen, genelde yaşam algısını, özelde ise benlik algısını geliştirecek bilgileri ve ahlaki değerleri önemseyen bir zihniyet değişimi ile karşılanmasının faydalı olacağına inanıyorum. Büyüklenmenin kaprislerine inat, var etmek için rasyonel hizmetin faydalarına inanarak faaliyetlerimizi yerine getirmenin çabası içinde olursak, arzulanan zihniyet değişimine katkı sunmuş oluruz.

Değerin değersizleştiği, anlamın anlamsızlaştığı, hakikatin buharlaştığı süreçlerde ister istemez hayatın tadı kaçar. Hatta çölleşir. Böylesi hassas süreçlerde düşünsel despotizme ve irrasyonel hizmete selam vermeyecek şekilde ahlaki değerlere güç vermek, kültürel dönüşüme katkı sunmak, özellikle değer bilen genç kuşağa yarar sağlamak, pozitif düşünceyi ve iyiliği çoğaltmak, zihniyet değişimine yarar sağlayan büyük hizmetler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çalışmalar, umudun ve huzurun katsayısını çoğaltan önemli iyiliklerdir. İnsan kendisini aşan, kendi menfaatinin ötesinde bir şeye hizmet ettiği zaman hayatından da mutmain oluyor. Bu hayatı boşa yaşamadığı hissini kazanıyor. Bir kez kalpten çıkıp da paylaşıldığında, insana misliyle geri dönmemiş bir iyilik yoktur. Siz o dönüşü bazen hemen görüp hissedemeseniz de, sevgi size geri döner, hayatınızı kuşatır. Çünkü iyilik eylem halinde sevgidir.

Tarihin bildiği önemli filozoflardan biri olan Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un (121-180) “Birisine iyilik etmişsen, daha fazla ne istiyorsun? Doğana uygun davranmış olmak yeterli değil mi senin için? Yaptığının karşılığını görmeyi mi arıyorsun daha? Gözün görmek, ayakların yürümek için ödül istemeleri gibidir bu” sözü de aynı hususa işaret ediyor.

İyilik anlamında sevgimizin eylem haline geçmesi, içsel ışıklarımızı yakmaya ve bize bağışlanan var olma yeteneğini iyi kullanmaya bağlıdır. İçsel ışıklar yanmazsa, mutluluk yolunu aralayan yaşam ve benlik algısını genişletmek mümkün değildir. Kötülüğe karşı pasif direnişin sembolü olan Mahatma Gandhi (1869-1948) de mutluluğu şöyle tarif eder: ‘‘İnsanın düşündüklerinin, söylediklerinin ve yaptıklarının uyum içinde olmasından doğan ahenktir.’’

Düşünür Epikür (MÖ 341-270), mutluluğa bireysel olarak ulaşılabileceğini salık verirken, düşünür Jeremy Bentham (1748-1832) en yüce değerin ‘‘çoğunluğun mutluluğu’’ olduğunu söyler.

Ünlü yazar Ralph Waldo Emerson (1803-1882) ise bunu şöyle ifade eder: “Başarı, herkesteki en iyiyi bulmaktır. Karşılık beklemeyi hiç düşünmeden, kendiliğinden vermektir. Geride ister sağlıklı bir çocuk, ister kurtarılmış bir ruh, ister bir parça yeşil bahçe, ister iyileştirilen bir sosyal durum bırakarak dünyanın iyileşmesine katkıda bulunmaktır. Gönlünce eğlenmek ve gülmek, kendinden geçerek şarkı söylemektir. Tek bir kişi bile olsa, birinin sizin varlığınızdan dolayı daha rahat nefes aldığını bilmektir…”

Her daim sürekliliği gözeten Süryani kültürünün gönül doktorları rasyonel hizmet konusunda noktayı şöyle koyar: ‘‘Sadece bir kişiye bile faydalı olabilirsen, onu kazanabilirsen, kendine karşılıklar dolu bir hazine yapmış olursun… Şayet rastlantı sonucu hizmetin fayda vermez ise, anne gibi düşün. Doktorların yetersizliğini gören anneye oğlunun tedavisini ihmal etmek yakışır mı? [1]’’

Var olmanın yani yaşamanın kendisi özünde faydalı olmakla ve iyileşmeye katkı sunmakla anlam kazanır. Çünkü var olmak, bir şuur kabiliyetidir, bir idrak meselesidir. Görünen ve görünmeyen farklılıklarına rağmen, hayatı, varlık eylemini paylaştığımız herkes en az bizim kadar var olma hakkına sahiptir. Her canlının iyiliği, iyiliğimizdir. Hasatlığı da hastalığımızdır. O, hayat yolunda bizim can yoldaşımızdır.

Bu nedenle sosyo-kültürel değerlere ve ruhsal gerçeklere aykırı davranmamak, en büyük avantajdır. Bir söz “üretken kimselerin itibarı, insanların ağzında değil, kendi vicdanlarındadır” der. Çünkü hayatta esas olan insan onurunu ve ahlaki tutarlılığı önceleyen rasyonel hizmet (teşmeşto mlilto) anlayışını geliştirmek olmalıdır. Yani zorluklar içinde bazen zor bulunan özdeşleşme, tamamlama ruhuyla hizmet üretmektir. Samimi bir sahiplenme duygusuyla değerlere sahip çıkmaktır. Esas mesele, iyi meyve verirken vicdan ve ruh temizliğini korumaktır.

Şems-i Tebrizi’nin deyişiyle söylenirse, ‘‘Bir şey yap. Güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör. Veya güzel bir şey yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta. Geç kalmayasın.”

Söylendiği üzere, “İyi meyve vermeyen her ağaç, kesilip ateşe atılır.”

Yusuf Beğtaş

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği / Mardin – Türkiye

[1] «ܐܶܢܗܘܼ ܕܬܺܐܬܰܪ ܘܬܶܬܰܓܰܪ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܣܳܐܡ ܐܢ̱ܬ ܠܢܰܦܫܳܟ ܣܝܼܡܬܐ ܕܦܘܼܪܥܳܢܳܐ ܣܰܓܝܐܐ… ܘܐܶܢܗܘܼ ܕܓܳܕܫܳܐ ܕܠܐ ܢܶܦܘܿܩ ܝܘܼܬܪܳܢܐ ܡܼܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܟ. ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܐܰܪܐ ܟܰܝ ܝܳܐܐ ܠܝܳܠܶܕܬܐ ܕܬܰܗܡܶܐ ܒܰܒܪܗܿ ܟܕ ܚܳܙܝܳܐ ܕܐܳܣܰܘ̈ܳܬܐ ܐܰܘܚܶܠܘ ܡܼܢ ܐܳܣܝܘܼܬܶܗ.»